9月22日日曜日に埼玉県春日部市の上沖イーグルスの野球指導者に対してダブル・ゴール・コーチングのワークショップを実施しました。参加者は、上沖イーグルスの指導者15名程度で講師は弊団体の小林忠広(代表)・石渡圭輔(理事)でした。

今回は、特定非営利団体スポーツコーチング・イニシアチブによるダブル・ゴール・コーチングワークショップの様子を報告します。

ポジティブコーチングアライアンスとは?

ポジティブコーチングアライアンス(Positive Coaching Alliance)は、アメリカのNPO法人で元スタンフォード大学MBA教授のジム・トンプソンが設立した団体です。ポジティブコーチングアライアンス(Positive Coaching Alliance)では、「Better Athletes, Better People」をスローガンとして、ダブル・ゴール・コーチングを普及させています。

ダブル・ゴール・コーチングとは勝利とライフレッスンの両立を目的としたアメリカのプログラム

ポジティブコーチングアライアンス(Positive Coaching Alliance)のダブル・ゴール・コーチングは、勝利とライフレッスンの両立を目的としています。勝利至上主義による行き過ぎた競争はスポーツによる子供の生涯を通した学び(ライフレッスン)を阻害してしまいます。アメリカでは、行き過ぎた競争を実施するスポーツ指導者がより良いスポーツ指導ができるように、ダブル・ゴール・コーチングが普及しています。

これまでの実績としては、2015年度には、8万人を超えるコーチが受講し、累計約75万人のスポーツコーチが受講しています。

過去には、北米における約3500もの学校やスポーツクラブ、ユースプログラムに導入された実績があり、ポジティブコーチングアライアンス(Positive Coaching Alliance)のプログラムを受講していないと、試合が組めない・会場を借りる事ができない・コーチとして指導することができないといった制約がある場合もあります。

ダブル・ゴール・コーチングを日本で普及する団体

上記のアメリカのポジティブコーチングアライアンス(Positive Coaching Alliance)を日本で普及させる活動を行っているのが、NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブです。

スポーツコーチング・イニシアチブでは、「スポーツで人を育みともに未来を作る」ことをヴィジョンとして、下記の4つの事業を行っています。

- アカデミー事業:スポーツ指導者・保護者を対象としたダブル・ゴール・コーチングを解説する体験型ワークショップの実施

- チームサポート事業:自治体やクラブチームを対象としてカスタマイズされたダブル・ゴール・コーチングワークショップの提供および伴走サポートを実施

- アウトリーチ事業:より良いスポーツ環境を目的とした情報発信を実施

- コミュニティ事業:DOUSHI~これからのスポーツ指導について話をしよう~の運営

今回は、ポジティブコーチングアライアンス(Positive Coaching Alliance)のプログラム普及として、春日部市の上沖イーグルスに行ってきました。

下記がプログラム内容です。

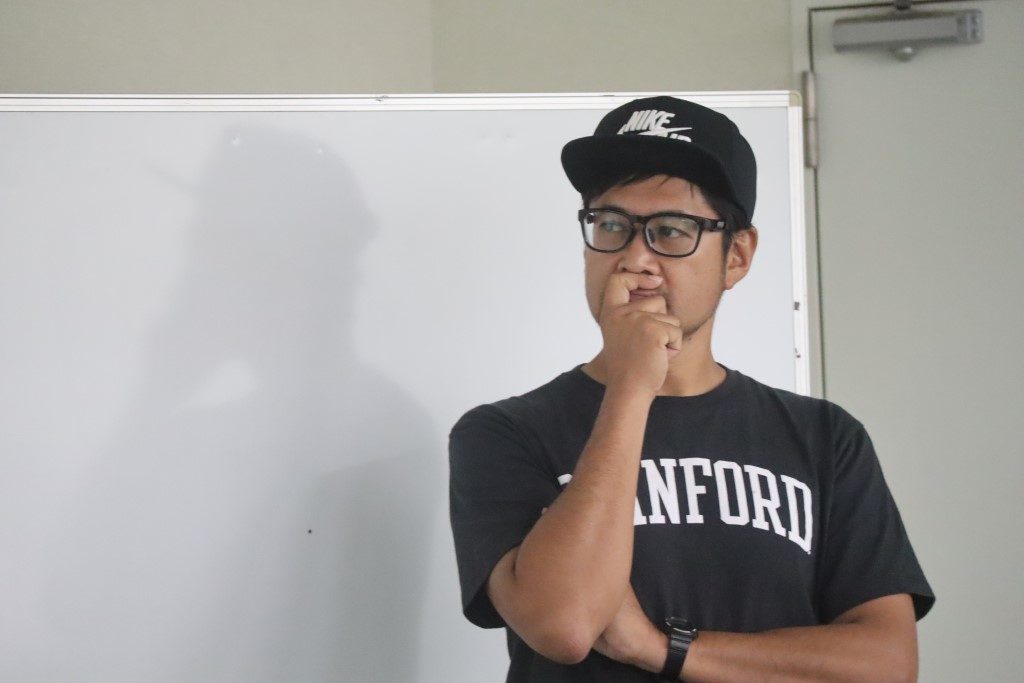

Warming-Up!ブラインドお絵かき

ウォーミングアップとして、冒頭にブラインドお絵かきを実施しました。

ブラインドお絵かきとは、一つの絵を完成させるというワークショップです。やり方は、コーチが二人一組になって書く人と指示する人に分かれて、書く人は目をつぶりお題を書き、指示する人は、お題を見て目の見えない相手に対して指示を出します。

ブラインドお絵かきのねらいはコーチングを振り返ること

ブラインドお絵かきのねらいとしては、スポーツコーチ自身のコーチングをお絵かきの中で振り返るということです。特に、スポーツ現場では感覚的にスポーツコーチが指導することが多々あります。しかしながら、感覚的な指導や助言が子供たちに上手く伝わらないことも多いです。

ブラインドお絵かきの振り返りのポイント

ブラインドお絵かきの振り返りのポイントとしては、下記の3つでした。

- 良い点を褒める(Good)

- 改善点を指摘する(More)

- 次の具体的なアクションを考える(Next)

実際に、筆者も参加して自分が言われたこととしては下記の通りでした。

- 位置関係は難しいが、菱形という表現は良かった

- 煙という表現が温泉のようなマークだと勘違いしてしまった

- 家の煙突から出る煙という表現のほうがよかった

このように、普段のコーチングを振り返る機会を設けることは、自分自身のコーチングをアップデートする良い機会となりました。

Warming-Upの次からは、本題です。

スポーツコーチ自身の人生における価値観を見つめる

スポーツコーチ自身の人生における価値観を見つめることは、子供たちにライフレッスンとしてのスポーツを実施する上で欠かせない作業です。なぜならば、スポーツコーチ自身の価値観は、子供たちに対するコーチングの中心となるためです。

スポーツコーチ自身の価値観が、子供たちへのコーチングに対する高いモチベーションへつながります。このコーチとしてモチベーションとなる価値観は、スポーツコーチによって異なりますし、変化することでもあります。

今回のセミナーでは、スポーツコーチの価値観を見つめる作業として、価値観トーナメントを行いました。

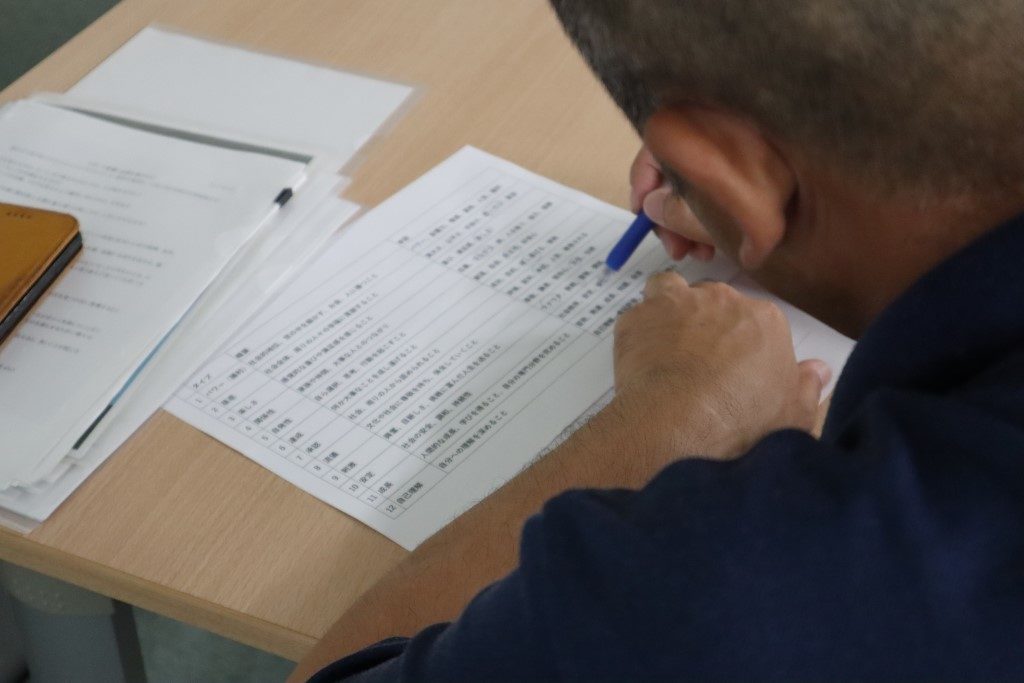

自分自身の価値観を振り返る価値観トーナメント

価値観トーナメントでは、自分自身の価値観を振り返ります。やり方としては、リストアップされた12個の価値観ごとに、自分自身の中で価値観をトーナメント形式でふるいにかけて、スポーツコーチ自身が最も大切にしている価値観のトップ3をあぶり出します。

この価値観は、ほかの人と違っていてもよいですし、正解があるわけではありません。しかしながら、自分自身が大切にしている価値観に気づくことが大切なポイントです。

スポーツコーチとしての価値観を自覚すると指導に対するモチベーションにもつながる

スポーツコーチとしての価値観を自覚すると、指導に対するモチベーションにつながります。これは、Deci& Ryanが提唱する「自己決定理論」で説明することができます。自己決定理論は、自主性・関係性・有能性の度合いによって、モチベーションの高さが変わるという理論です。スポーツコーチとしての価値観は、自主性に関わります。

ほかの人に押し付けられた価値観でスポーツ指導をするわけではなく、自分自身が大切にしている価値観を重んじてスポーツコーチングをすることによって、コーチ自身のモチベーションを高めることができます。このように、スポーツコーチとしての価値観を自覚することによって、モチベーションを高めることもできます。スポーツコーチとしての価値観を重要視したコーチングのやり方として、ダブル・ゴール・コーチングがあります。

ダブル・ゴール・コーチングの3つのポイント

ダブル・ゴール・コーチングには、下記の3つのポイントがあります。

- 勝者の再定義

- 感情タンクを満たす

- 競技に敬意を払う

これらについて下記に詳しく解説します。

勝者の再定義で結果ではなく過程を重視

結果ではなく過程を重視したELMチャートは、ポジティブコーチングアライアンス(Positive Coaching Alliance)の重要なプログラムの一つです。

これは、「結果を評価しない」ことではなく、結果を出すために「過程を重要視しましょう」というプログラムです。

過程を重要視するためには、下記の3つのポイントがあります。

- Effort=努力を重視する

- Learning=学習を重視する

- Mistakes=失敗してもOK

結果がすべてだからこそ過程が大切!選手の努力を促し最高のパフォーマンスを引き出そう

「やらされている練習」から「自ら取り組む練習」へ 〜ELM ツリーのメカニズムと具体的な取り組み〜

努力や学習をほめるコーチングは選手のパフォーマンスを高める

努力をほめるコーチングは選手のパフォーマンスを高めます。今回のワークショップでは、Mueller& Dweckの論文をもとに説明を行いました。この論文結果の中では、知能を褒めるグループと結果を褒めるグループ、努力を褒めるグループに分けて3回のテストの結果を調査した結果が報告されています。

手順は下記の通りです。

- 3つのグループごとにそれぞれ難易度が中程度のテストを行う

- 3つのグループごとに1回目のテストに対してフィードバックし、高難易度のテストを行う

- 3つのグループごとに難易度が中程度のテストを行う

結果として、結果を褒めた場合は、1回目・2回目・3回目のテストで点数に変化はありませんでした。能力を褒めた場合には、1回目と2回目の点数は変わらなかったものの、3回目のテストではテストの点数が低くなりました。一方で努力をほめた場合には、3回目のテストの結果が上がったと報告されています。

つまり、子供の能力を褒めたり、結果を褒めたりした場合には、点数が変わらないか下がった一方で努力をほめると点数が上がったということです。

結果をもたらすための選手の努力を促すダブル・ゴール・コーチング

努力をほめるテクニック「視点をかえる」

努力をほめるテクニックとして、今回のセミナーでは視点をかえることが具体例として挙げられました。

野球やソフトボールでは、相手の送球よりも先に1塁に達したときに褒めるのではなく、1塁を走り抜けたらほめるといったことや、サッカーであればセカンドボールを先に拾うのではなく、セカンドボールで相手と競った後のアクションをほめることなどが挙げられました。

今回は、野球コーチ対象であったため、野球について掘り下げましたが、相手の送球よりも先に1塁に達したときにほめるだけだと、セーフならほめるけどアウトならほめないということになってしまいます。つまりこの場合には、努力に対してほめるのではなく結果についてほめることになってしまうということです。

しかしながら、走り抜けたことに対してほめるのであれば、アウト、セーフに関わらず子供をほめることができます。このように、視点をかえてほめることで、選手の努力をほめることができます。

選手の感情タンクを満たすことは選手のエネルギーになる

選手の感情タンクを満たすことは選手のエネルギーになります。感情タンクは、車のガソリンのようなもので、ポジティブな感情を子供にむけると、子供たちにエネルギーを与えることができ、ネガティブな感情を子供にむけるとエネルギーを減らしてしまうという考え方です。

この感情タンクを満たすためのポイントとしては、「5対1」の割合で使い分けるという点です。コーチをしていれば、選手を叱らなければならないこともあるでしょう。この感情タンクの考え方で大切なことは、ネガティブな感情を子供に向けてはいけないというわけではなく、ポジティブな感情をネガティブな感情よりも多く向けてあげましょうということです。

選手のポジティブな努力を見つけてノートにメモしよう

選手のポジティブな努力を見つけてノートにメモしましょう。スポーツコーチをしていると、選手の改善点や課題点に目が向くことが多いため、ネガティブなフィードバックをしてしまいがちです。だからこそ、ポジティブな側面に目をあてて、ポジティブな行動や努力を探し出してメモすることで、集合などの場でポジティブな感情を子供たちに向けることができます。

競技に敬意を払うためのROOTS

試合に敬意を払うためには、ROOTSという考え方があります。

ROOTSとは下記の頭文字のことです。

- Rules:ルール

- Opponent:対戦相手

- Officials:審判

- Teammates:チームメート

- Self:自分自身

このROOTS全てがそろって試合は初めて成立します。ルールなくして試合は成立しませんし、対戦相手がいてこその試合です。審判は、ルールに基づいてジャッジするためになくてはならない存在ですし、チームメートや自分自身がいて初めて試合ができます。このように、多くの人が批判することの多い審判や対戦相手、時にはチームメートや自分自身は、試合をする上で欠かせない存在であるため、競技に敬意を払うことが大切という考え方がROOTSです。

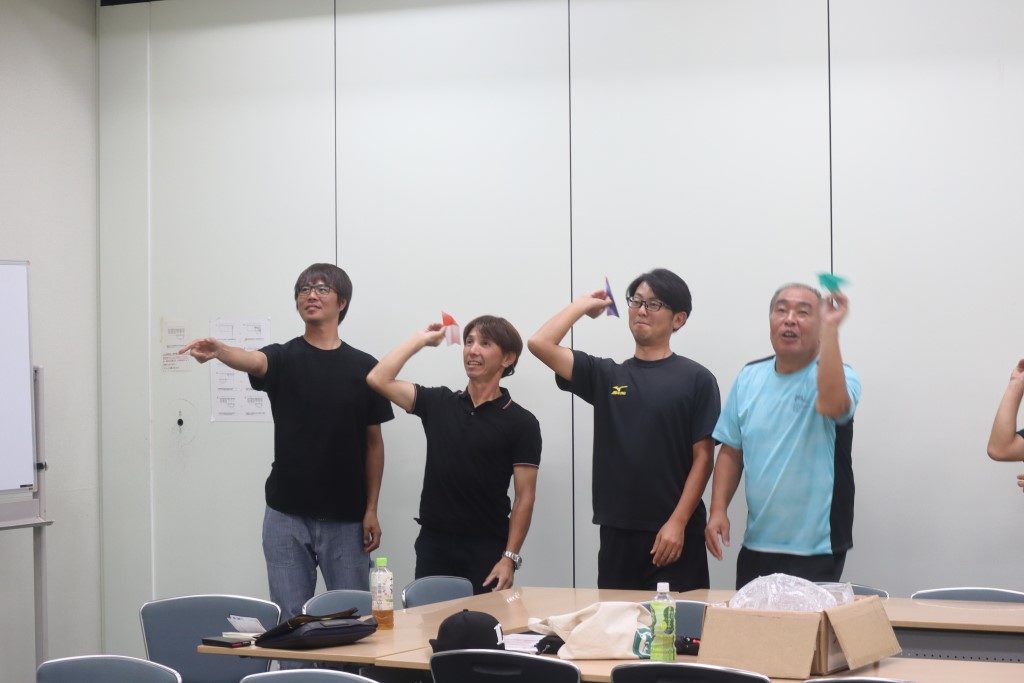

折り紙ワークショップで今回のセミナーをおさらい

ダブル・ゴール・コーチングのセミナーの最後として、折り紙ワークショップを行いました。折り紙ワークショップでは、二人一組になって今回のセミナーの内容をうまく取り入れながら折り紙がおこなわれました。このワークショップでは、相手に言葉だけを使って他の人よりも遠くに飛ぶ紙飛行機を作りました。

このワークのポイントは、勝つことに集中してしまってほめることを意図的にできていたかどうかという点でした。人は勝つことにこだわりすぎると褒めなくなるということを実感してもらい、セミナーは終了しました。折り紙ワークショップが皆さん一番楽しそうでしたね。

お招きくださった上沖イーグルスの皆様ありがとうございました。

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す