期待価値理論は、心理学の中で明らかにされている動機づけ研究(モチベーション研究)の1つです。スポーツに限らず教育やコーチングにおいても、子どものモチベーションを高めることは、子どもの主体性を育む上では欠かせません。

本記事では、期待価値理論についてスポーツ心理学の観点から、子どものやる気を高めるメカニズムと方法を解説します。

期待価値理論とはモチベーションのメカニズムに関する理論

期待価値理論とは、動機づけの強さ(モチベーションの高さ)を「課題を達成できるかどうかの期待」と「成功によってもたらされる報酬を価値があるとみなす程度の積」によって決まるという物事の見方をします※1。

つまり、自分はできると予想できることの価値が高ければ高いほど、モチベーションが高まるというメカニズムを説明しているのが、期待価値理論です。

この期待価値理論を提唱したのは、Atkinson(アトキンソン)というアメリカの心理学者です。この期待価値理論では、下記の3つの要因がモチベーションに関わっています。

- 期待

- 価値

- 積

下記ではこれら3つについて詳しく説明します。

モチベーションを左右する要因①期待

期待価値理論において、モチベーションを説明する上で大切な要因として、「期待」があります。期待とは、個人が長期的かつ短期的に課題達成に対して成功する期待がもてるかどうか、が関わっています。

つまり、課題に対して達成することが不可能だという認識になることで、モチベーションの低下を招いてしまいます。

モチベーションを左右する要因②価値

期待価値理論においては、個人がその課題に対してどれほど価値を感じられるかどうかが、モチベーションを左右する1つの要因です。

この価値には細かく分けると4つのことが関係しています。

実現価値

達成価値は、個人が選択判断をするのに非常に大切な要因です。この期待価値は、どれだけ選手が目標としていることに課題がフィットしているかと、どれだけセルフイメージが反映されているかがポイントです。

たとえば、若いバスケットボール選手が自分自身のことを非常に優れたプレーヤーだというセルフイメージを持てると、将来プロのバスケットボール選手になりたいという目標に自身のセルフイメージが反映されやすいので、モチベーションが高くなります。

このように、自身の目標とセルフイメージがどれだけマッチしているかが、モチベーションを左右する一つの要因なのです。

内的価値

内的価値は、選手自身の活動において、楽しみや満足感を感じるうえで大切なポイントです。子ども・選手のプレーに対する内的価値が高いと、長時間の練習でも高いモチベーションを発揮します。

利用価値

利用価値では、現在から未来にかけてのプランニングがどれだけうまくいっているかが大切です。

小学生の選手が中学生・高校生・大学生・プロまで競技を続けたいという目標を持っていたとすれば、プロまでの道のりをどれだけ鮮明に描けているかが、利用価値の高まりにつながり、モチベーションにも影響します。

コスト

コストは、失敗や不安、ストレス、ケガや必要な努力、金銭的喪失といったネガティブなことをどれだけ想定できるかがモチベーションを左右する一つのポイントです。

たとえば、プロの選手になるという夢を持っている選手には、友達と遊ぶ時間や社会的な活動をする時間を削る必要も時にはでてきます。

また、バスケやサッカー、ハンドボールといった競技では、膝の靭帯などのケガのリスクが高かったり、野球などであれば野球肘などのリスクもあります。

こうしたリスクをどれだけ考えられるかが、モチベーションを左右する要因にもなります。

モチベーションを左右する要因③積

ここまでは期待と価値がどのようにモチベーションに影響するかについて解説しました。期待価値理論において、期待と価値は、積(掛け算)によってモチベーションのレベルが決まるという考え方をします。

つまり、どれだけ達成可能な目標かどうかということと、どれだけ選手本人にとって価値がある目標なのかが、モチベーションを左右するということです。

もし、達成不可能な目標で本人にとって価値を感じられないような目標だった場合、積はゼロになるので、モチベーションも生まれず、努力することもありません。

一方で、達成可能と思える目標で、選手本人にとって価値を感じられる目標であれば、高いモチベーションを持ちやすくなります。

このように、期待と価値は、掛け算方式でモチベーションへ影響します。

期待価値理論の考え方でコーチが選手・子どものやる気を育むために

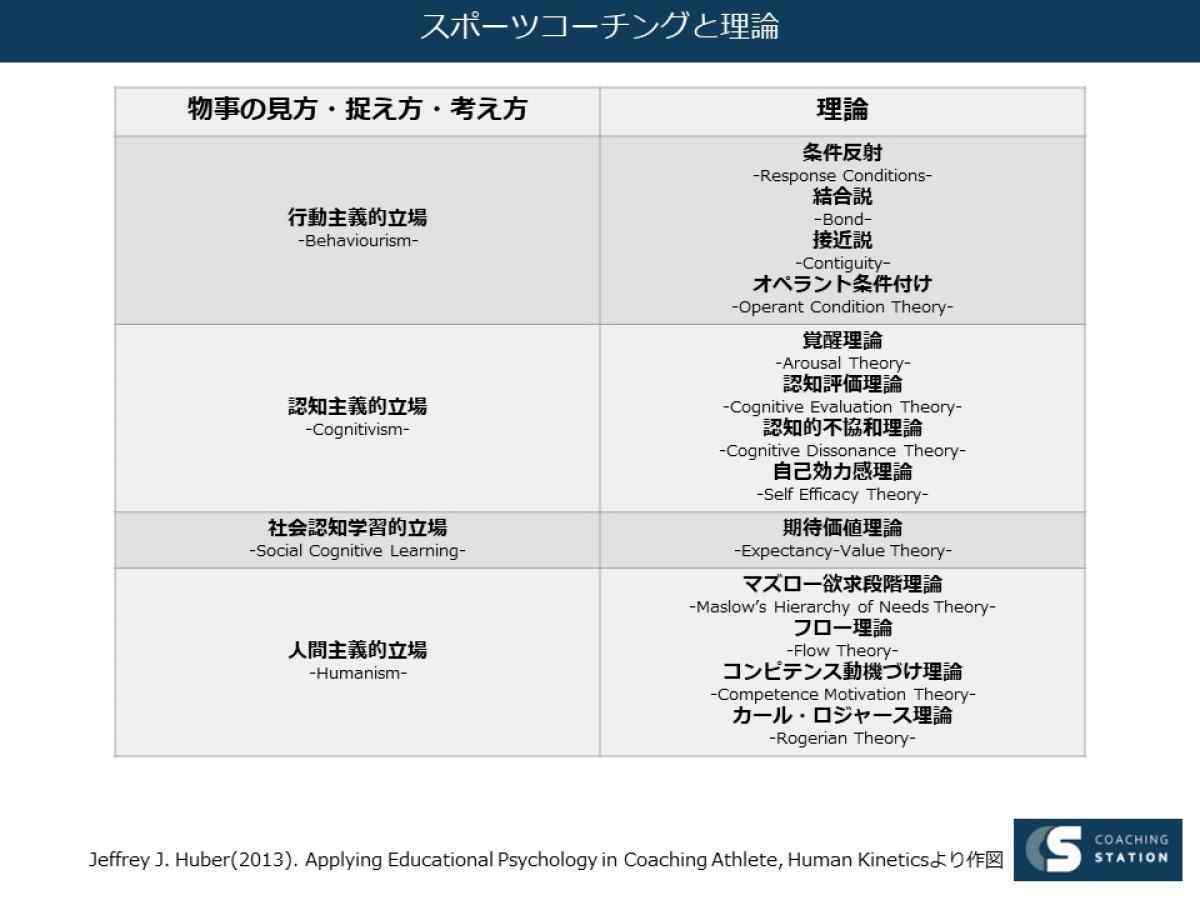

スポーツコーチングの中で、期待価値理論は、社会認知学習的立場をとっていて、スポーツコーチングそのものの根本的な理論として位置づけられています。※2

そして、スポーツコーチングで選手・子どものやる気を育むためには、下記の4つのステップが大切です。※2

- コーチがシーズンのはじめに選手に対して期待をかける

- コーチが選手に対してこまめなフィードバックをする

- コーチのフィードバックを選手の自己認識、モチベーション、学びの機会につなげる

- 選手自身のスポーツパフォーマンスがコーチの期待に沿うようになる

ここでは、ダブル・ゴール・コーチングの手法について解説しながら、期待価値理論からみたメカニズムについて解説します。

期待価値理論とダブル・ゴール・コーチング

ダブル・ゴール・コーチングとは、勝利と人間的成長の両立を促すために、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱している考え方です。

このダブル・ゴール・コーチングでは、下記の3つの原理原則があります。

- 勝者の再定義

- 感情タンクを満たす

- 競技へ敬意を払う

ここでは、勝者の再定義と感情タンクを満たすことと期待価値理論について解説します。

子供をスポーツでも人生でも勝者に導くダブル・ゴール・コーチング

期待価値理論と勝者の再定義

勝者の再定義では、選手・子どもの努力と学びを促し、ミスとの向き合い方を身につけて、過去の自分よりも成長する考え方を育むことを目的としています。

コーチが、結果ではなくプロセスの部分に焦点をあててフィードバックすることで、選手自身が勝つために全力を尽くす姿勢を養えます。

期待価値理論でみれば、どれだけ難しい課題で期待がもてないことであっても、努力を続けトライを繰り返すことで、次第にパフォーマンスが高まり、期待が高まりやすいという効果が考えられます。

加えて、コーチが選手の行動に対してフィードバックをすることで、継続的かつ挑戦的な行動を生み出すことによって、できなかったことができるようになりやすいです。

また、選手自身のより良いセルフイメージの構築、課題に対する楽しさや満足感を感じやすくなるので、高いモチベーションを引き出しやすいということが挙げられます。

このように、勝者の再定義の実践は、期待価値理論の観点からみても、選手の期待を高め、課題に対する価値を感じやすくさせるため、高いモチベーションを引き出しやすいということがわかります。

結果をもたらすための選手の努力を促すダブル・ゴール・コーチング

「やらされている練習」から「自ら取り組む練習」へ 〜ELM ツリーのメカニズムと具体的な取り組み〜

期待価値理論と感情タンクを満たす

感情タンクを満たすという考え方では、選手・子どものモチベーションをガソリンタンクに見立てて、ガソリンを注入しつづけるために、ポジティブなフィードバックの比率を高めることが大切です。

理想的な比率としては、5(ポジティブ):1(ネガティブ)の比率が理想的とされています。この感情タンクを満たすことは、選手の価値を高める上で効果的です。

特に、コーチがポジティブなフィードバックを多く実施することで、より良いセルフイメージを選手自身が持ちやすく、楽しみや満足感も感じやすいでしょう。

このように、期待価値理論の観点からみても、感情タンクを満たすことは、モチベーションを高めることにもつながります。

ミスとパフォーマンスは反比例する?成功と成長のタイミングを見極めるアイデア

選手が意欲的にスポーツに取り組める練習環境にするためのコーチの関わり方のヒント

まとめ

期待価値理論は、動機づけ研究の中で明らかにされたモチベーションに関する理論の1つです。選手のモチベーションを左右する要因には、期待と価値があり、それぞれの積でモチベーションの高さが決まります。

スポーツコーチングの中では、根本的な理論の1つとされており、選手・子どものモチベーションを高めるうえでヒントになる考え方でしょう。

本記事を参考にして、選手のやる気を高めてより良いチームづくりに役立てていただけると幸いです。

引用参考文献

-

西田保(編)(2013).スポーツモチベーション 大修館書店.

-

Jeffery J. Huber(2013). Applying Educational Psychology in Coaching Athletes Human Kinetics.

ダブル・ゴール・コーチング セミナーvol.2『チーム文化の創造』レポート

失敗して当たり前という文化がチームを勝利へ導く~ダブル・ゴール・コーチング~

スポーツチームのパフォーマンスを高めるには?コーチと選手で文化を作り上げることがポイント

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

[…] されるということです。アトキンソンが提唱しました!わかりやすい記事をリンクしておきます⇨期待価値理論とは?スポーツ心理学の観点から子どものやる気を高めるメカニズムを解説 […]