失敗して当たり前という文化は、日本にはあまりないかもしれません。しかし、人は失敗しながら試行錯誤して上達し、うまくなり、できるようになるので、失敗することは当たり前です。

また、失敗することが当たり前というチーム文化を作りだすことは、スポーツの試合において勝つ可能性を高めます。本記事では、勝利のためのダブル・ゴール・コーチングとして「失敗して当たり前」という文化について解説します。

失敗は当たり前というコーチングは選手の勝つ可能性を高める

失敗を良いものとするコーチング(Mistakes are OK)は選手に安心感を与えます。一方で、失敗を悪いものだとして、選手がミスをした時に怒ったり、指摘されたりしたときに選手は「失敗しないためのプレー」を考え始めます。

これが試合場面になったとき、選手は「失敗したらどうしよう」という不安が生まれ、緊張しすぎた状態になってしまい、結果的にパフォーマンスが低下してしまうため勝つ可能性が低くなってしまいます。

100の実力を持った選手同士がぶつかった時、高いパフォーマンスを発揮した選手(もしくはチーム)が勝つ可能性が高いです。

つまり、試合で選手やチームが勝つためにも、失敗して当たり前という文化を作り上げることは、選手やチームの高いパフォーマンスにつながるため効果的なのです。

失敗して当たり前が勝ちにつながる理由

失敗して当たり前というコーチングが勝ちにつながる理由として、選手の緊張状態や不安と関係しています。

選手が失敗したときに、怒鳴られたり、怒られたりすることで生み出す不安は、緊張につながりパフォーマンス発揮につながりません。

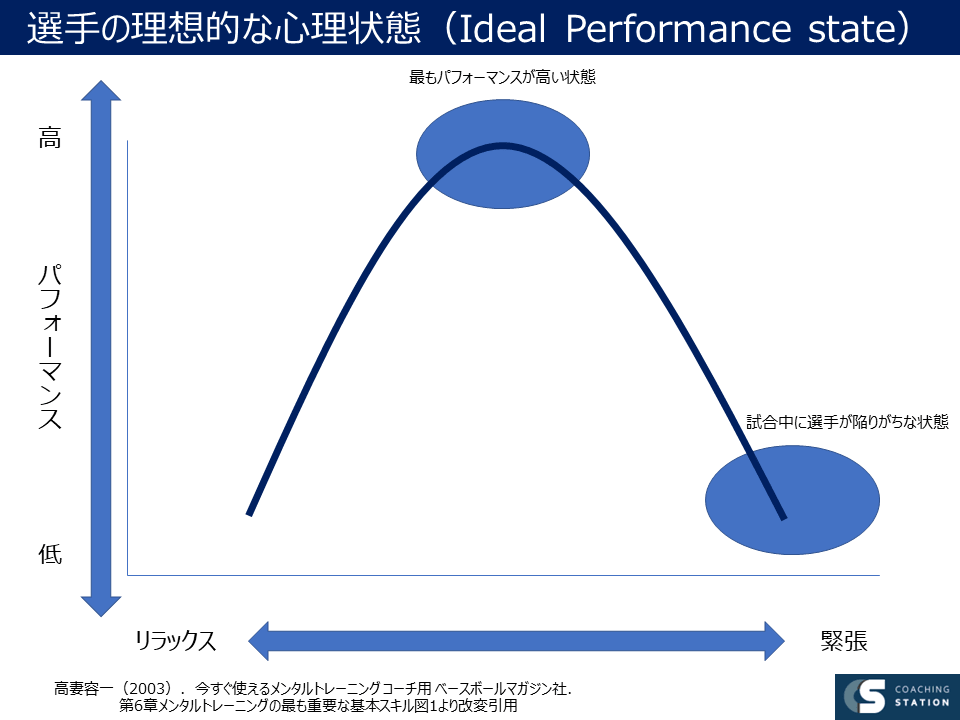

この考え方は、理想的な心理状態(Ideal Performance State)と深く関わっています。理想的な心理状態とはIZOF(Individual Zone of Optimal Functioning)理論や、カタストロフィー理論といった、アスリートの緊張状態とパフォーマンス発揮に関する理論のベースになっています。

心理状態においてパフォーマンスが最も高い時は、緊張とリラックスのバランスが最もよく、不安があまりない時ということが、これらの理論では明らかにされています。

コーチとして、選手がミスをした時に怒鳴ったり、怒ったりするようなチーム環境は、選手の過度な緊張感を生み出してしまい、パフォーマンスの低下につながります。

パフォーマンスの低下は、試合で勝つ可能性を低くしてしまうため結果を残すことにもつながりにくいです。

失敗を指摘するのではなく次の行動を促す

失敗やミスを指摘して選手が落ち込むのではなく、次の行動ができるようにスポーツコーチがコーチングすることは、選手の過度な緊張状態を作り出さない上ではとても効果的です。

もちろん、ミスを修正しないわけではありません。しかし、ミスを指摘したところで選手は「どのようになったら良いのか、そのためにどうしたら良いのか、何を修正したら良いのか」が全く分からず、選手(特にユース年代の選手)は頭がパンパンになってしまいます。

最も大切なことは、選手がどうしたいのか?あるいは、コーチとしてどうなって欲しいのか?を伝えた上で、選手と一緒に寄り添いながら、どうやったら選手のありたい姿・コーチとしてあって欲しい姿になれるかを考えることなのです。

選手の次の行動を促すフィードバック

選手がミスをした時に次の行動を促すためには具体的にどうしたらよいのでしょうか?大切なことは、選手に対してフィードバックすることです。

フィードバックの基準としてELM(Effort, Learning, Mistakes are OK)があり、このフィードバックのやり方で選手(子供たち)のやる気も変わります。

Effortでは、「選手が努力すること」を大切にしていてLearningでは、「選手が学びを得ること」を大切にしています。Mistakes are OKでは、「ミスを恐れずチャレンジすること」を重要なこととしていて、これらの3つがフィードバックの基準になります。

例えば、子供が一生懸命やってそれでもミスしてしまった時には、ミスをして出来なかったことにフィードバックするのではなく、一生懸命やったことにフィードバックすることがダブル・ゴール・コーチングではとても大切です。

さらに、どうやったらうまくできたと思うか?どうしたらできるようになるか?という発問をしてあげて、選手の学びを促すこともいいでしょう。

こうしたミスした結果を叱らず、選手がどのように取り組んだのかという過程の部分を大切にしながらフィードバックすることで、選手をスポーツでも人生でも勝者となるマインドセットを育みます。

また、選手のやる気を育むことにもつながりやすく、選手がやらされる練習ではなく自ら取り組む練習になりやすいです。

ミスして当たり前の文化を作るために24時間を活用しよう

ミスは選手にとって当たり前ですし、ミスしなければ成長することはありません。トーマス・エジソンも下記のような格言を残しています。

『私は失敗したのではない。電球がつかないという10,000回の方法を発見したのだ。』

つまり、選手が失敗したのではなく、うまくなる、強くなる機会になったと思えるミスにコーチが導く必要があるのです。

それは、試合だけではなく、練習、日常生活も含めてこのようなコーチングを絶えず受けることで、選手がミスをしたときに成長の機会となるような思考になるのです。

アメリカのPCAでは、スポーツコーチだけではなく保護者向けのワークショップ、選手向けのワークショップをすることでチーム全体としてダブル・ゴール・コーチングに取り組み、試合や練習だけではなく24時間365日を使ってこの思考回路を育む取り組みを実施しています。

試合でミスしたときにも、自分で考えて修正して次の行動が選手自身で取れるようになるためにも、ミスを許すコーチであること、そしてフィードバックを練習の中で取り組むとよいでしょう。

まとめ

失敗して当たり前という文化は、試合での選手の緊張状態に影響を及ぼします。選手にとって緊張する試合では、ミスを恐れたり負けることを不安に思ったりしやすいです。

不安な選手にとって、コーチからの指摘も不安の一つです。失敗を指摘するのではなく、次の行動を促すフィードバックをすることは、選手にとって安心感につながります。

アメリカのPCAでは、ミスして当たり前の文化を作るために、スポーツコーチだけではなく保護者や選手向けのプログラムもあり、三位一体でダブル・ゴール・コーチングに取り組んでいます。

選手が練習中・試合中だけではなく日常生活の中から、一生懸命取り組み、失敗したときは、ミスから学び、ミスした結果に落ち込むのではなく次の行動に活かすという思考ができるようになることで、スポーツでも人生でも勝者となれる可能性は高くなります。

本記事を参考にしながら、コーチングの参考にしていただければ幸いです。

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す