ELM(Effort, Learning, Mistakes are ok)ツリーはダブルゴールコーチングの中核になるコンセプトです。

この詳細は後述しますが、このELM ツリーに即した取り組みをしていく事で、結果ばかり気にする「結果主義」の考え方から成長にフォーカスした「プロセス主義」へシフトする事が出来ます。

ELMツリーのコンセプトに沿った取り組みそのまま実行してもある程度の効果が得られる事は期待出来ますが、その裏側のメカニズムを理解する事でその効果はさらに大きくなります。

今回は、このEMLツリーに関係しているモチベーションのメカニズムについて紹介していきます。そこから、具体的に選手の成長を促すコーチングや練習環境作りのヒントやアイディアにも一緒に考えてきましょう。

ELMツリー:成長志向のプロセス主義を身につけるためのコンセプト

- プレーの成功・失敗ではなく、そのプレーをやろうとしていたのか(努力)に注目する。

- 目先の勝利を求めるよりも、日々学習し成長し続ける事が結果的により多くの勝利に繋がる。

- 失敗こそ成長に欠かせない物であり、失敗を受け入れて学ぶ姿勢を身につける。

この上記の3つの考え方をまとめた物がELMツリーであり、この3つのコンセプトに沿った取り組みを続けていく事で、成長を求める「プロセス主義」の考え方を身につけていく事が出来ます。

この成長主義の反対に位置する「結果主義」ですが、これはプレーの成功・失敗を気にする、勝敗がスポーツをする上で物凄く大きな価値になっている、といった特徴が挙げられます。

ここで注意しておきたい事として、ダブルゴールコーチングでも競技スポーツをする以上は勝利を求めています。

ですが、ダブルゴールコーチングでは「成長の先に勝利があり、成長し続ける事でスポーツと人生の両方で勝者になる事」を目指します。

与えられたアドバイスや報酬は、スポーツを続ける意欲をやがて削いでしまう

このように考えを掲げる理由として、指導者から一方的にやらせる練習、与えられる報酬は、スポーツを続けるモチベーションを低下させしまう事が科学的に証明されているからです。

ライアン博士が行なったモチベーションとフィードバックの影響に関する研究(Ryan, 1982)では、相手から一方的に与えられたフィードバックにはスポーツに取り組むモチベーションを高める効果はあまり期待出来ないと報告しています。

一方で、選手が自らパフォーマンスを振り返って「自分のタイミングで自分にアドバイス」をした場合が一番スポーツに取り組むモチベーションが高まると説明しています。

この研究結果が学習に限らず、スポーツや様々な年齢でも当てはまるか研究が積み重ねられ、多くの場面で「一方的に与えられたアドバイスや報酬はスポーツを継続して取り組む上では効果がない」事が証明されています。

そして、この一方的に与えるアドバイスや報酬が結果主義を助長してしまう事が、モチベーション研究の積み重ねで報告されています。

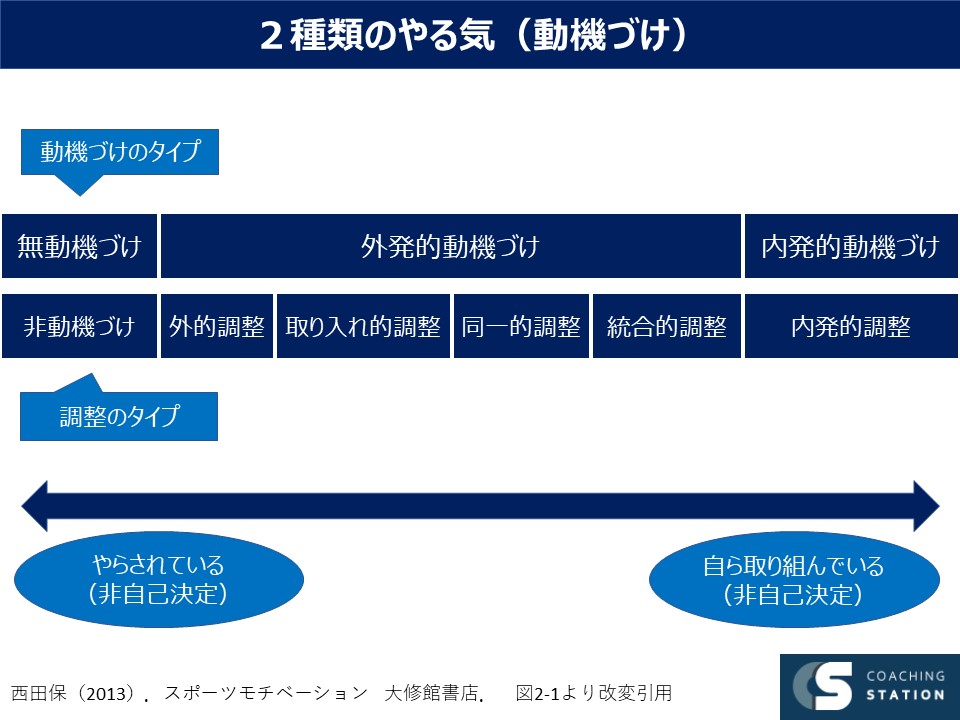

モチベーションは大きく分けて2種類ある

一方的に与えられたアドバイスや他者からもらう報酬は、外部からやる気を与えられた形になります。

これを外発的動機づけと呼びます。

一方で、自分が興味がある、好きだから取り組む、といった気持ち働いて行動を起こす動機づけを内発的動機づけと呼びます。

内発的に動機づけられると、自ら意欲的にスポーツに取り組めるようになり、その結果質の高い練習が長期間出来るようになります(Deci et al., 1994)。

ELMツリーの取り組みによって選手の内発的動機が高まり、練習やトレーニングの質も高まる事で、試合に勝つチャンスも高まる、とうメカニズムです。

「やらされている練習」から「自ら取り組む練習」へ

多くのスポーツ場面では、報酬や罰を与えたり指導者が一方的に練習をやらせる事が多いですが、このような取り組みが中心のスポーツでは、チームを離れた後にそのスポーツを辞めてしまう、バーンアウトを起こして途中で辞めてしまうリスクがあります(Gustafsson et al., 2018)。

ですが、練習環境や指導方法を変える事で選手が外発的動機によって行動するタイプから内発的動機で行動するタイプになることが出来ます。

この、外発的動機から内発的動機へシフトする過程は「内在化」と呼ばれ、5つの外発的動機を調整するタイプが変化しながら内発的動機へと変わっていきます(岡田, 2010)。

スポーツを例にそれぞれの調整と動機づけを説明すると、下記のようになります。

- 非動機づけ:スポーツに対して全くやる気がない。

- 外的調整:スポーツをするのは、ご褒美がもらえる、怒られたくない、など報酬や罰による理由でしている。

- 取り入れ的調整:スポーツは本当はやりたくないけど、やると言った手前格好がつかないからやっている、といった具合に恥や不安によって突き動かされている。

- 同一的調整:スポーツの練習は好きじゃないけど、負けるのは嫌だから練習は必要だからやる、といった自分の価値観によって動機づけられている。

- 統合的調整:自分の心身の健康を向上させるのにスポーツ以上のものはない、といった具合にスポーツと自分の価値が一致しているからスポーツをしている。

- 内発的動機:スポーツそのものが好きだからスポーツをしている、といった具合に行為そのものが好きだから行なっている。

もし普段の指導で罰を与えられたり一方的に練習をやらせていると、罰を受けたくない、言われるままにやれば怒られない、などがスポーツをやる理由になってしまいます。

そこで、従来の指導からELMツリーに関連した指導方法や練習へ変えていく事で、最初は「外発調整」だった選手が次第に「取り入れ的調整」、「同一的調整」とタイプが変化していき、やがて内発的動機へとシフトしていきます。

選手に選択肢を与えて、責任を持てるような練習環境を作る

ELMツリーの構成要素である「結果よりも努力に注目する」と「ミスから学ぶ姿勢」を効果的に促す為には、「選手に責任を与える」事が重要になってきます。

ここで言う「責任」とは、選手が練習の中身や目標を自分自身の責任で選択出来る、と言い換えられます。

プレーの成否よりも、そのプレーに対してどのように取り組めたか。

ミスを咎めるのではなく、ミスから何かを学ぶ事を促す。

自ら見つけた課題に対して、必要な練習を自分で選べる。

これらの点について、選手だけでなく、コーチ、保護者、チーム関係者が心得て取り組んでいく事で、選手が自ら取り組める練習環境を作り出す事が出来ます。

これらの要素を含んだ具体的な取り組みをジム・トンプソン著のThe Double-Goal Coachの中から一部紹介しつつ、本書に紹介されていない別の方法も併せて紹介していきます。

成功しなかった努力を讃える

失敗こそしたものの今まで試合で試すことすら出来なかったプレーにチャレンジした姿勢に対して、褒めましょう。

努力した事が価値のある事だと選手に伝える事で、ミスを恐れずチャレンジする姿勢を養えます。

自分が努力出来る「プロセス目標」を立てる

「シュートを決める」といった結果目標に加えて、シュートを決める為に自分がすべきパフォーマンスや取り組みを同時に目標として立てましょう。

シュートを打つ前に必ず逆の動きを入れてディフェンスを揺さぶる、など自分が出来る具体的な取り組みがプロセス目標になります。

ミスをしても練習を止めない

ミスした瞬間に練習を止める事を極力減らす方が選手の成長を促せます。一番の理由は、ミスした瞬間に止めて説明してしまうと、選手の学ぶ機会が失われてしまうからです。

また、多くのスポーツの試合ではプレー中にミスをしても試合は流れています。ミスしたらプレーが止まる習慣が出来てしまうと、実際の試合でもミスした時にプレーが一旦途切れてしまう癖が出てしまう可能性があります。

ミスを振り返るのであれば、練習が一度途切れた時が望ましいです。毎回は振り返らずに、何度かに一度のペースで行いましょう。

まとめ

選手の成長を促すダブルゴールコーチングをするには、ELM(Effort, Learning, Mistakes are ok)ツリーのコンセプトに沿ったコーチングをする事が必要です。

このコンセプトの根底には、一方的にやらせる練習は選手のモチベーションを削いでしまう事が科学的根拠として示されている、という科学的根拠があります。

そこで、与える・やらせる練習から、ミスから学んで努力や取り組み度合いにフォーカスした練習をする事で、選手の内発的動機が高められ、練習に自ら取り組めるようになります。

学びの多い練習が多く積めた結果、実力が引き上げられて勝利へと近づく、という考え方です。

従来のコーチングスタイルや練習方法から大きく転換する場合は、時間をかけて継続することが求められます。

ですが、コーチングが変われば選手も影響を受けて変化していきます。

自身と選手の変化を通して、共に成長と勝利を目指すプロセスを楽しんでみてはどうですか?

参考文献

Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self‐determination theory perspective. Journal of personality, 62(1), 119-142.

Gustafsson, H., Carlin, M., Podlog, L., Stenling, A., & Lindwall, M. (2018). Motivational profiles and burnout in elite athletes: A person-centered approach. Psychology of Sport and Exercise, 35, 118-125.

岡田. (2010). 自己決定理論における動機づけ概念間の関連性.パーソナリティ研究.18(2). 152–160.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 101860.

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す