スポーツの練習をしていて、選手が練習しているスキルの定着度を測るのは簡単ではありません。

しかし、コーチとして、選手のスキルがどの程度身についたかが可視化できれば、練習の効率を高められます。

運動学習では、2つの観点からスキルの定着度を評価できます。そこで今回は、選手のスキルの定着度を評価するための指導方法について解説します。

スポーツスキルの上達を評価する方法

スポーツスキルが上達しているかどうかを評価するのは、スポーツコーチにとってとても大切なことではないでしょうか。しかし、具体的にどのように評価したらよいのかわからない人も多いでしょう。

そこで、下記では運動学習(人が身体の動きを身につけることを科学的に解析する学問)の中で明らかにされている効果的な方法を2つ紹介します。

スポーツの上達を評価する方法①他のスキルでも応用できているか判断する

スポーツの上達をわかりやすくし、練習効率を最大化するための1つ目の方法として、身につけたスキルが他のスキルの上達に応用出来ているかどうかで判断するのが効果的です。

他のスキルの上達に応用できているかは、運動学習の領域では『転移(transfer:トランスファー)』とよびます。

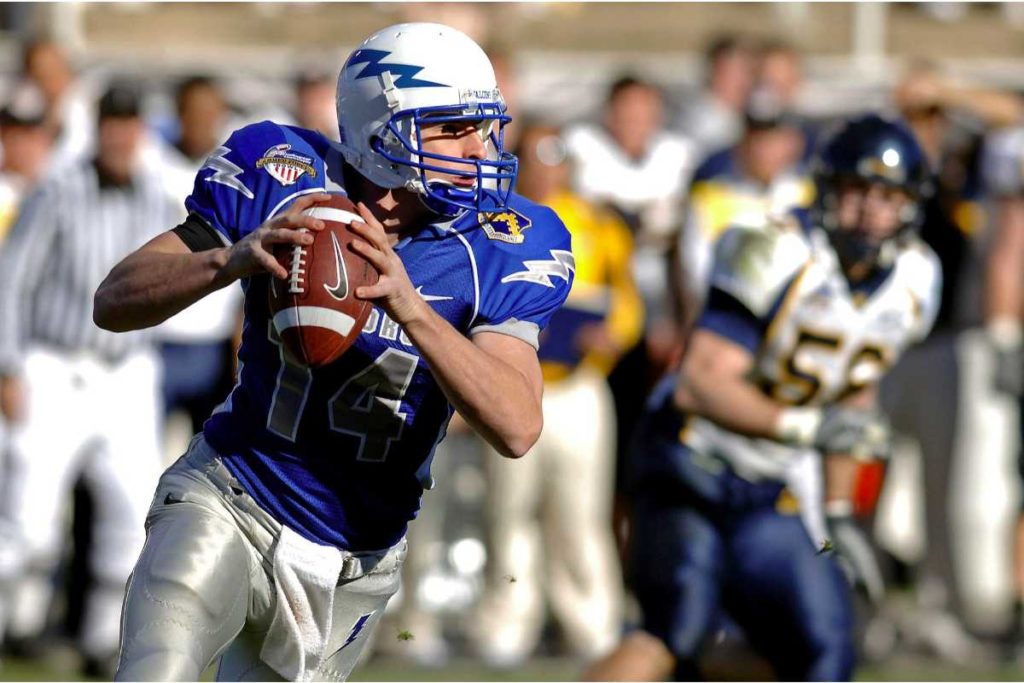

この転移を野球の場面でたとえてみます。野球でキャッチボールができるようになった後に、アメフトやハンドボールで投げる動作をするときに、野球のボールの投げ方を応用している様子が見られたとします。

この場合は、野球ボールを投げるスキルを他の投げる動作に応用出来ているので、野球ボールを投げるスキルが定着したと評価することが出来ます。

コーチが指導している専門種目外の動作を練習の中に取り入れることで、身につけたスキルが上達しているかどうかを可視化することにつながるのです。

スポーツの上達をわかりやすくする方法②日頃行わないプレーができるかどうかを判断

選手のスポーツスキルが上達できたことを可視化するための2つ目の方法としては、一定期間やっていないプレーをしたときに、動作や全体の動きを忘れていないかどうか判断する方法があります。

動作や全体の動きを忘れていないかどうかを運動学習の領域では、『保持(retention:リテンション)』と呼びます。

具体例を挙げると、自転車の乗り方がわかりやすいでしょう。多くの方は小さい頃に自転車の乗り方を覚えるのではないでしょうか。また、自転車で学校に通う人も多くいるでしょう。

しかし、自転車通学をしていない人にとっては、何年間か自転車に乗らない期間が生まれてしまいます。もし自転車通学をしていない人が久しぶりに自転車に乗ったとしてもすぐに慣れて乗れるという人が多いのではないでしょうか。

自転車に乗る感覚を忘れないのと同じで、長期間休みを明けた時にある程度動き方を覚えていれば、そのスキルは定着していると評価します。

スポーツスキルを短期集中的に指導してみて、意図的に時間をあけてみることでスキルの上達度をわかりやすくできるのです。

スポーツスキルの上達を評価するためのヒント

過去の研究を参考にすると、実際にどのように転移と保持の観点からスキルの定着度を評価できるかヒントがえられるでしょう。下記では転移・保持の研究について紹介します。

スキルと能力の違いとは?ビジネスパーソンに求められるのはパラメータ!

転移を評価するヒント:学んだスキルが練習に反映されているか?

スポーツの上達を評価する『転移』のポイントとしては、新しい練習の中で、既に学んだスキルがどの程度使いこなせているかがあります。

既に学んだスキルを練習に反映されていることをどのように評価したらよいか、2018年に行われたOppiciらの研究を紹介します。

転移の評価に関する研究

Oppiciらは、サッカーとフットサルは、コートの大きさ、ボール、プレーヤーの数、身体接触のルールなど異なる部分はありますが、「ボールを蹴ってパスをするスキル」としては、さほど大きな違いがない点に注目しました。

- フットサルのパススキルをサッカーのパスに応用したフットサル選手

- サッカーのパススキルをフットサルのパスに応用したサッカー選手

- 比較のために何もしなかったグループ

上記3つグループを作り、パスの精度とパスをしている時の注意の仕方(注意の時間、場所、切り替え)に違いが生まれるかを分析しました。

結果は、フットサル選手は自身のパススキルをサッカーのパスに応用できた一方、サッカー選手は自身のパススキルをフットサルに応用した際は大きな変化はありませんでした。

Oppiciらは、この結果に対して「狭い場所や短い時間で行うパフォーマンス(フットサルのパス)が広い場所で長め時間で行うパフォーマンス(サッカーのパス)に良い影響を与えたと考えられる」と報告。

この研究ではサッカーとフットサルのように、似ている動きがある違うスポーツを取り上げていましたが、同じ種目で使われる似たスキル同士に置き換えられるでしょう。

ご自身がコーチングをしているスポーツのスキルに置き換えて指導してみてください。練習で力を入れているスキルで似たような動きを分析すると、スキルが転移できているかどうかを評価しやすいです。

保持を評価するヒント:休み明けの練習のパフォーマンスはどうか?

スポーツの上達を評価するもう1つの方法である『保持』の観点からパフォーマンスの定着度を評価するヒントを紹介します。

保持を評価する上でのポイントは、長期中期休み明けや1日休んだ翌日の練習など、一定期間練習しなかった期間後にどれだけスキルができるかがあります。

保持の評価に関する研究

MarcoriとOkazakiが2018年にライフル射撃選手を対象に行った研究では、練習方法の違いがスキル獲得にどのように影響するかを評価しました。

1つのグループは1回射つ事に射撃姿勢を変える練習するグループで、もう1つのグループは10回射つ事に射撃姿勢を変えるグループでした。

両方のグループのライフル射撃選手は、練習した後7日間何も練習しない期間を作り、7日後に

- 1射事に射撃姿勢を変える

- 10射事に射撃姿勢を変える

- 同じ姿勢で15m先の的を射つ

- 同じ姿勢で25m先の的を射つ

の4つの方法でどれだけ射撃のスキルが定着していたかを評価しました。

研究の成果として2つのグループに目立った差は見られませんでしたが、それでも毎回射撃姿勢を変えて射ったグループの方がいいスコアを記録していました。

もしスポーツの上達を評価する上で、保持の観点からスキルの定着度を測る場合は、MarcoriとOkazakiの研究のように、一定期間練習しない時期を使ってパフォーマンスを評価するとよいでしょう。

スポーツの上達には練習の組み方がカギになる

スポーツの上達には、練習の組み方がとても大切です。MarcoriとOkazakiの研究から、練習の仕方によってスキル定着度に違いが生まれる傾向がみられましたが、他の研究でも同じような報告があります。

練習の組み方は大きく分けて2つあり、MarcoriとOkazakiの研究の中の1射事に射撃姿勢を変えるような「ランダム練習」。10射事に姿勢を変えるような一定回数同じ練習を続ける「ブロック練習」があります。

ブロック練習のように一定回数反復する練習は、短期間でスキルは身につき、スキルの上達に欠かせない保持には効果的です。一方でランダム練習は、練習期間が長くなれば転移と保持どちらにおいても効果的です。

このように説明するとランダム練習だけやればいいような印象を与えてしまうかもしれませんが、決してブロック練習を否定しているわけではありません。

スキル上達を促す練習の組み方:ブロック練習とランダム練習を使い分ける方法

選手のスポーツスキル上達を促すうえでは、ブロック練習とランダム練習を使い分けると効果的です。

ブロック練習のメリットは短時間でのスキル上達がみこめることです。スキルが上達したあとにランダム練習をすることで効率良くスキル身につけられます。

この時のポイントとしては、ランダム練習とブロック練習の特性を活かした練習内容にすることです。練習内容を考える時に「転移」と「保持」を評価しやすい練習内容にするのがよいでしょう。

まとめ

選手のスポーツスキル上達は、転移と保持の観点から評価できます。転移の観点から評価する方法は、他のスキルへの応用できているかどうかです。

また、保持の観点から評価するのであれば、一定期間練習しなかった後、練習したスキルができているかどうかが大切です。

転移と保持を促す上では、ランダム練習やブロック練習といった練習の組み方を活用すると、選手のスポーツスキル上達を促しやすいです。

同じ練習を一定回数繰り返すブロック練習では、短期間でスキルの上達が期待できます。ブロック練習で身につけたスキルは一定期間練習しなかったとしてもスキルを身につけやすいのが特徴です。

一方いくつかの練習を頻繁に行うようなランダム練習では他のスキルへの転移を評価する練習方法として活用できます。また、保持の観点での定着には時間がかかるものの、長期間ランダム練習を続ければ、保持の観点での定着も期待できます。

何気なく組んでいる練習内容が、実はスキルの定着や発展に影響しているのは意外かもしれません。この記事をきっかけに一度練習の中身を見直してみてたら、新しい気づきが得られるかもしれません。

参考文献

Moretto, N. A., Marcori, A. J., & Okazaki, V. H. A. (2018). Contextual interference effects on motor skill acquisition, retention and transfer in sport rifle shooting. Human Movement, 19(2), 99-104.

Oppici, L., Panchuk, D., Serpiello, F. R., & Farrow, D. (2018). Futsal task constraints promote transfer of passing skill to soccer task constraints. European journal of sport science, 18(7), 947-954.

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す