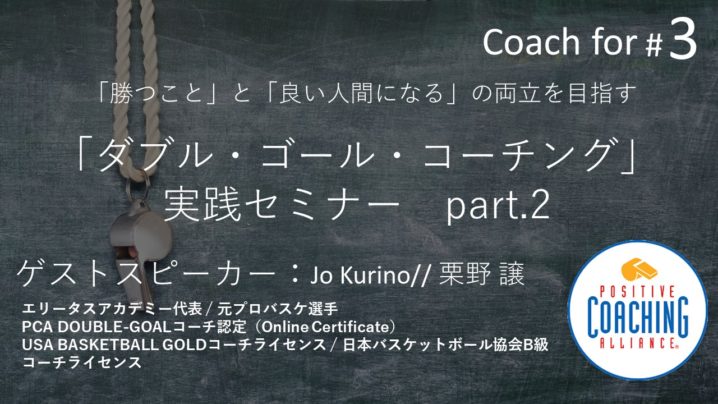

2018年10月18日に行われた「ダブル・ゴール・コーチング」実践セミナーの報告です。

今回は、エリータスアカデミー代表の栗野譲氏をゲストスピーカーにお招きして開催しました。

栗野氏は、PCA DOUBLE-GOALコーチに認定されているだけではなく、USA BASKETBALL GOLDコーチライセンス、日本バスケットボール協会B級コーチライセンスをお持ちのバスケットボール指導者です。

加えて元プロバスケットボールプレイヤーでもあります。そんな栗野氏が今回テーマに掲げた内容は、「対立(Conflict)」です。

Conflictとは、争いや口論、論争や戦い1) といった意味の非常にアグレッシブな言葉でもあります。

対立はポジティブなものとして捉えている

栗野氏は対立をポジティブなものとして捉えています。なぜならば、「目を見て会話をしたり、自分の意見を言って対立したりすること(Confrontation)は、問題にはならない」ためと述べています。

だからこそ、栗野氏は対立にポジティブな捉え方をしています。

会場の参加者に対する「対立とは何か?」といった問いかけに対しては下記のような事が挙げられました。

・対立は討論・ディスカッションという言葉であればポジティブに捉える事が出来る

・言葉の討論ではない気がする

・対立は成長の一環であり、違いを見つめあうもの。同じ目的の中での対立であればポジティブである

・「喧嘩」や「交わらないイメージ」が「交わるかどうかの状態」

・対立は意見のすり合わせが失敗しているイメージ

・良くしたいと思っているのか、自分の意見を通したいだけなのかでポジティブなのかネガティブなのかが変わる

対立には3つのタイプが存在する

対立には様々なものがあり、選手同士だけではなく、コーチと選手あるいは、選手と審判もあります。

この対立には3つのタイプが存在していることを栗野氏は述べました。3つのタイプとは、暴言や人格の否定といったアグレッシブな対立と内に秘めている考えや意見による消極的な対立(パッシブな対立)に加えて両側面を含む対立(パッシブアグレッシブな対立)があります。

パッシブアグレッシブな対立では、褒めているように見えて褒めていない場合が挙げられます。例えば皮肉や嫌みを言っている場合がこれに当たります。

対立の結果によってチームへの影響はポジティブにもネガティブにも働く

対立の結果によっては、チームへの影響はポジティブにもネガティブにも働くと栗野氏は述べます。

ネガティブな場合には選手にストレスが溜まったり不安を感じたりするようになります。またコミュニケーションも途絶え協力がなくなり情報伝達も出来なくなります。

また、努力不足や人間関係の悪さが生まれ結果的にチームとしての生産性が低下することを指摘しました。

一方で対立の結果がポジティブな場合には、新しい解決策を探すためにモチベーションと創造性が増し、チームパフォーマンスも高まりチームがまとまるきっかけになることを述べました。

また、協調性を養うために対立は必要であると同時に、現在のチームにおけるシステムと自分自身の思考が擦り合っているかどうかを自己評価するきっかけにもなると指摘しています。

対立は必ず起こるからこそスポーツコンフリクトマネージメントが必要

スポーツチームにおいて対立は必ず起こる事であるからこそ、スポーツコンフリクトマネージメントをしてチームを管理することの必要性を栗野氏は説きます。

この管理する方法としてDISC Methodという方法があります。DISC Methodとは、

・Dominance style

・Influence Style

・Steadiness Style

・Conscience Style

の頭文字をとった管理方法で、ミーティングなどの対立が起きやすい場合にはこのスタイルをうまく用いることで効果的な対立を行うことが出来ます。

ドミナンススタイル(Dominance Style)

ドミナンススタイルは、直接的にアプローチするタイプの人で、やるべきことに着目します。特徴としては、すぐにアプローチし、問題ばかりではなく怪傑策を見つけようとすることです。

このタイプの選手には、感情的にならないようにすることを伝えておきましょう。

インフルーエンススタイル(Influence Style)

インフル―エンススタイルは、気軽な雰囲気を作り出し説得するタイプの人です。特徴としては、人格を否定せずに行為に対して焦点を当てる傾向にあります。

このタイプの選手には、話をよく聞いて一緒に問題を解決する姿勢をとってもらうとよいでしょう。

ステッディネススタイル(Steadiness Style)

ステッディネススタイルは、対立を嫌いため込むタイプの人で、人間関係を重要視します。このタイプの選手には、意見を言っても根に持っていないことを伝えることと、あらかじめ心の準備をしてもらうことが重要です。

コンシエンススタイル(Conscience Style)

コンシエンススタイルの人は、意見を言われると攻撃的になるタイプです。この選手に対しては、考える余裕を与え、その人を個人的に批判しているのではなく、行為に対して批判しているということを明確にしましょう。

ROOTSがあれば対立を減らすことが出来る

PCA(Positive Coach Alliance)の中では、ROOTSという原則があります。これは、ルールや規則、また対戦相手、チームメイト、自分自身に対して敬意を払うという原則です。

対立において、このROOTSを身に着けていれば不用意な対立を減らすことができることを栗野氏は述べます。

しかし、どこまでが必要・健康的な競争、対立なのかの線引きなのかは難しい問題です。

指導者として指導の基準を明確にしましょう

指導者として、指導の基準を明確にするべきであると栗野氏は指摘しています。そうすることによって、コンフリクトを上手くマネージメント出来るようになるためです。

例えば、指導の基準の1つとして、ミスへの対処方法が挙げられます。

栗野氏は、選手は必ずミスをすることを指摘しており、ミスに対して叱るのかミスに対する捉え方に対して叱るのかといった例を挙げました。

加えて、自分が中心となって話をするのか選手が中心となって話をするのかといったことも挙げました。

この中でも、良い指導者は「最初から選手に語らせること」と栗野氏は述べています。この姿勢はPCA(Positive Coaching Alliance)でも同じことを学びます。

審判をリスペクトする姿勢とは?

対立の中には審判をリスペクト出来るかどうかも重要な要素です。栗野氏は会場に次のように問いかけました。

「自分たちが不利になるようなジャッジが多い時、あなたはどうしますか?」

会場からは下記のような意見が挙げられました。

・審判に文句は言わない

・野球の場合には礼儀をしっかりすることで審判への印象が良くなる

・審判も人であるため悪い事をされるといい印象は抱かない。問題があった場合には事実や考えポリシーを伝える

・競技によって審判の形は異なる。そのスポーツに対してどういう態度でいるのかをアピールする

・ラクロスの場合には、審判がミスをするのは大前提であるため審判に合わせてプレーを変える。それも含めて戦術

・礼儀の良さをアピール

・指導者自身が聞くのではなく、選手を通して審判に聞いてもらう

この問いに対して栗野氏自身は、「ファールだろ」といった言葉がけではなく、意図的に審判がよく使う言葉を具体的に用いて伝えるといったことや、審判がいいジャッジをすれば褒める(自分たちの有利不利に限らず)といったことを述べています。

まとめ

栗野氏自身は対立をポジティブなものとして捉えています。しかしながら、対立はチームにとってポジティブにもネガティブにも働きます。

それ故に、スポーツコンフリクトマネージメントは欠かせないことであり、チームの中で対立が起こる事を前提としてチームを作り挙げなければならないことを栗野氏は強く主張しました。

その方法としてDISC Methodがあることや、PCAの中におけるROOTSを学ぶ事の重要性を説いています。

加えて対立をポジティブにするためには、指導者自身の指導基準を明確にすることも重要であると述べています。

本記事を参考にして、スポーツチームにおけるコンフリクトを監督としてマネージメントしてみてはいかがでしょうか。

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す