コーチングを行うためにはコーチングスキルは必要です。しかしながら、小手先のテクニックだけではなく、コーチとしての心構えとして「五者の精神」を学ぶことはコーチングスキル向上に役立つでしょう。

本記事では、このコーチングスキルを向上させる前に学ぶべき五者の精神について解説します。

コーチとして求められることは必ずしもコーチングスキルとは限らない

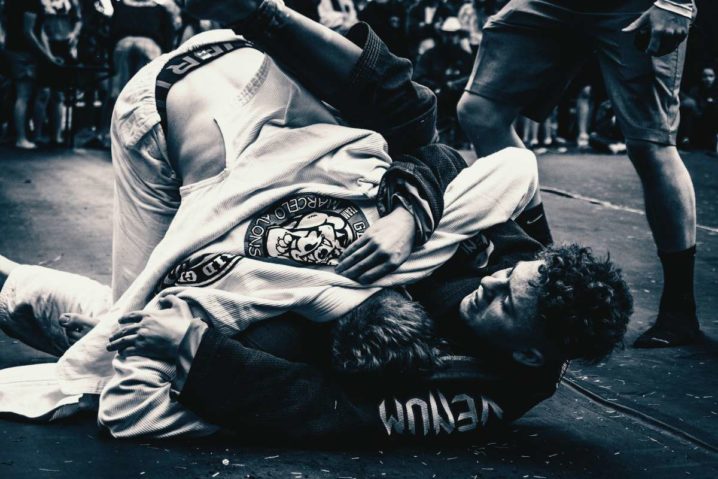

コーチとして求められる事は必ずしもコーチングスキルであるとは限りません。スポーツ現場にいるとしばしば見られる光景として、選手から信頼されていないコーチがいることです。

特に私の場合には、コーチという立場よりも、スポーツ心理学のコンサルタントとしての活動が主であるため、選手とコーチの中立の立場に立つことがほとんどです。

コーチングスキルを高めたコーチであっても、選手から信頼がなければよい指導を行うことができません。

なぜならば、そのコーチと選手の関係性が希薄であると、指導の質も大きく異なってしまうためです。たとえば、選手がコーチの前では頑張るもののコーチがいないとさぼる、練習をしないといった場面はよくみかけます。

この原因は、コーチに対する選手の信頼がないために選手自身の弱みをさらけ出さないようにするといった行動になってしまうことが挙げられます。

選手は、コーチに弱みを知られたり、頑張っていない自分を見られることによってレギュラーから外されたりすることを恐れてしまうのです。

つまり、この場合の問題点としては、コーチングスキルの問題ではなく、コーチ自身が持つ心構えによって選手との関係性が希薄になってしまうことなのです。

これはあくまで一例ですが、コーチ自身が自らの哲学を研鑽することによって選手との関係性は大きく変化し、指導の質も大きく向上するでしょう。

五者の精神はスポーツコーチングで大切な心構え

コーチングスキルを高めるための心構えとして、五者の精神はとても役立つでしょう。なぜならば、五者の精神は、コーチとして持ち併せるべき哲学の一つとなりうるためです。

このコーチング哲学は、コーチとして常に研鑽し続け絶えず変化していくべきものです。コーチング哲学の変化は、コーチの判断や決断に大きく影響し※1、常に最善の選択を行うために欠かせないものであるためです。

コーチング哲学の一つとして、五者の精神を学ぶことは非常に有効な手段です。五者の精神とは、下記の5つの精神を指します。

- コーチは学者であれ

- コーチは役者であれ

- コーチは易者であれ

- コーチは芸者であれ

- コーチは医者であれ

ここからは、5者の精神について詳しく解説します。

コーチは学者であれ

コーチは学者であれという精神は、豊富な知識を持ち卓越した問題解決能力を持つということです。

コーチには、現場での実践方法だけではなく、スポーツ医学や栄養学、心理学、運動学や生理学といった幅広く膨大な知識が必要です。

実際に、公認スポーツ指導者の資格認定のためのカリキュラムの中でも、これらの理論や知識は学ぶ必要があります。

これらの知識をもとに、問題点を抽出し、それに対する解決策を出し実行することが求められます。

コーチは役者であれ

コーチは役者であれという言葉は、選手とのつながりの深い関係性を築くということです。先にも述べた通り、関係性が希薄であればあるほど、その選手の真に迫る事は出来ません。

真に迫ることが出来れば、その選手の本質的な成長だけではなく、根本的な問題解決に繋がる場合もあります。

コーチは易者であれ

コーチは易者であれという精神は、選手の事を分析し、的確な指導ができるということです。知識があり、選手のことがよく分析できれば、その選手が求めている目標や理想に近づけるコーチングが可能になるでしょう。

コーチは芸者であれ

コーチは芸者であれという精神は、選手を励ます力ややる気にさせる力をもつということです。スポーツ現場では、選手が落ち込んだり、やる気が下がったりしてしまうことは少なくありません。

この時に、やる気をだせといって選手がやる気になれば、日本中のスポーツ選手がやる気に満ち溢れているはずです。

しかしながら、そうではないからこそコーチが励ます力ややる気にさせる力を持つべきなのです。

コーチは医者であれ

コーチは医者であれという言葉は、精神面や体力面、技術面などを総合的にフォローできるということです。

コーチだから技術指導ができればいいという考え方ではなく、様々な知識を有していて、選手の信頼できる存在だからこそ「コーチは医者であれ」が重要です。

まとめ

コーチングスキルを向上させる前の心構えとして、五者の精神は参考になるでしょう。なぜならば、現場のコーチングではコーチングスキルだけが求められるわけではないからです。

コーチング領域以外の知識の豊富さ、あるいは深い関係性、言葉のかけ方といったことがあります。これらはスポーツ選手に最も近い存在がコーチであるからこそ必要な精神です。

本記事を参考にコーチング哲学を磨いてみてはいかがでしょうか。

スキルと能力の違いとは?ビジネスパーソンに求められるのはパラメータ!

スポーツコーチングスタイルと選手のレベルに合わせたダブル・ゴール・コーチングを解説!

引用参考文献

Jeffrey J. Huber(2013).Applying Educationnal Psychology in Coaching Athletes Human Kinetics.

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す