2019年7月24日渋谷にて

主体性を高める練習の質とは?―スポーツ科学と現場の観点から―

というタイトルでスポーツコーチング・ラボvol.17が開催されました。

本講演では、スポーツ心理学会認定スポーツメンタルトレーニング指導士の小林玄樹氏をゲストスピーカーとして招き、主体性を高める練習の質について考える場となりました。

本記事では、内容に関する報告として解説します。

練習の質vs練習の量という二極論ではない

練習の質vs練習の量とよく対比されることがありますが、この問題は極端に分けて考えることではないと小林氏は述べました。

ただし、練習の量を増やすほど、上達するという現場の勘違いがあることも指摘しました。

1万時間の法則はただの魔法

エリクソン1)によれば、1万時間の法則はただの魔法に過ぎないと報告されています。

1万時間というのは、天才達がそれぞれ極地にたどり着くためにかかった時間の平均値であり、だれもが1万時間練習をすれば天才の域に達するわけではないと小林氏は解説しました。

現在のスポーツ現場では練習の質が無視できない現状

現在のスポーツ現場を見てみると、練習の質を無視することはできない現状にあることは確かです。

下記には、アメリカと日本の練習の量について解説します。

アメリカのNCAAには20時間ルールが存在する

アメリカのNCAAの規定では、20時間ルールが存在します。

このルールでは、大学生のシーズン中のチームにおける活動時間が1日4時間・週に20時間の上限が定められています。

加えて少なくとも週1日のオフも必要です。

オフシーズン中には、週8時間の上限がありますが、週2時間の個人練習は認められています。

この規約に違反するとNCAAによる罰則があります。

このルールは、あくまで大学生は勉強することが本分でありスポーツだけが学生生活の中心になってはならないという考え方がもとになっています。

だからこそ、アメリカでは練習の質を担保するために様々な領域で研究が行われているのです。

日本の部活動では週1回の休息日が必須化

スポーツ庁の部活動のガイドライン2)の中では、働き方改革に伴って部活動の練習時間の削減が行われ、適切な休養日の設定が行われました。

つまり、日本の部活動でさえも、練習の量よりも練習の質を重視せざるを得ない方向性になっていると小林氏は指摘しました。

練習の量を確保しつつ、練習の質を高めるために、小林氏は心理学領域の科学的根拠をもって下記のように解説しています。

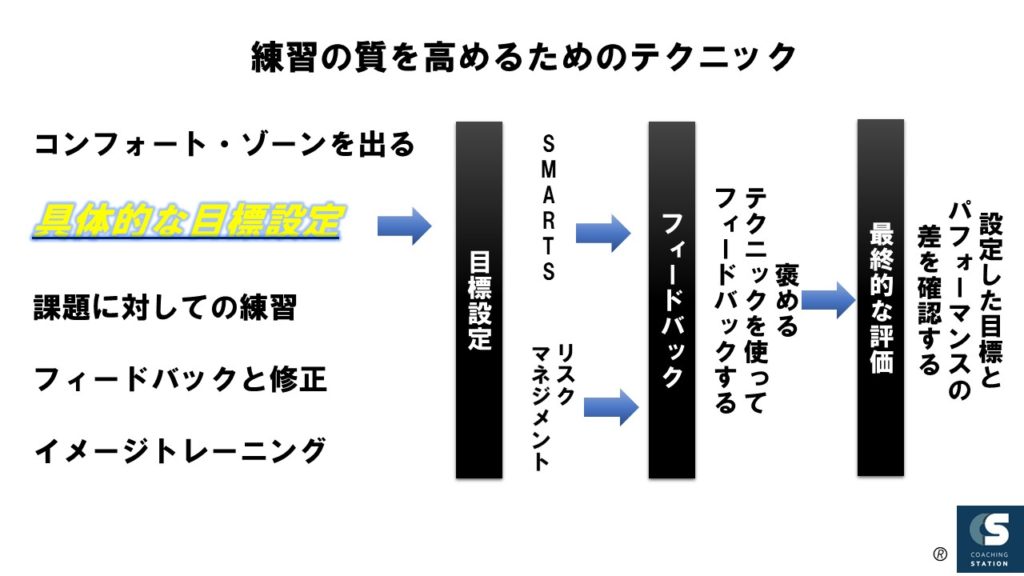

練習の質を高めるための限界的練習法

限界的練習法1) によって練習の質を高めることができると小林氏は述べました。

限界的練習法はもともと暗記の学習に関する研究です。

限界的練習法では、既に上達の方法が明らかにされたものを特化して上達させるために有効な方法です。

この限界的練習法には下記のようなテクニックが組み込まれています。

- コンフォート・ゾーンを出る

- 具体的な目標設定

- 課題に対しての意識を張り巡らせた練習をする

- フィードバックとそれに対する修正

- イメージトレーニングによる経験値の蓄積

この中でも、本講演の中では、具体的な目標設定について詳しく解説されました。

練習の質を高めるための目標設定は生産性を効率的に高める

目標設定は、人やチームの生産性を効率的に高め練習の質を高めることにつながる3) ことを小林氏は主張しました。

目標設定は、様々な領域で科学的根拠が立証されていて、語学学習者の自律性を高めると報告されています。

この目標設定には3つのタイプがあると小林氏は下記のように解説しました。

- 結果(ex: 全国大会優勝)

- パフォーマンス(ex: 平均15点以上・2桁のリバウンド)

- プロセス(ex: シューティング・スクリーンアウト)

この目標設定をする上では、下記のような目標を設定することが望ましいです。

練習の質を高めるための目標設定はSMARTSに

練習の質を高めるための目標設定をする上ではSMARTSな目標を立てると効果的であると小林氏は述べました。

SMARTSとは下記の通りです。

- S:Specific(具体的な目標)

- M:Measurable(数値化された目標)

- A:Attainable(達成可能な目標)

- R:Realistic(現実的な目標)

- T:Time-bound(期限が明確な目標)

- S:Self-determined(自分で決めた目標)

これらを踏まえたうえで目標を設定したあとは、実行する時に邪魔になることを評価することも重要と小林氏は説きました。

練習の質を高めるリスクマネジメント

目標達成の障害となることを考える事で、リスクマネジメントになり練習の質を高めることができると小林氏は説きました。

障害を考える上では下記の3つのポイントを考えましょう。

- 内的な障害(自分自身が障害となる場合)

- 外的な障害(他の人やモノが障害となる場合)

- 社会的な障害(社会的なことが障害となる場合)

そのうえで、それに対する行動をプランニングしましょう。

行動をプランニングする場合には、たくさんありすぎるとどのように行動すれば良いのかわからなくなってしまいます。

そのため、3~5個程度に絞ってプランニングすることでスムーズな行動が出来ると小林氏は述べました。

行動した後には、フィードバックを与えてあげることも重要です。

褒めるフィードバックで練習の質を効果的に高める

褒めるフィードバックで効果的に練習の上達を促すことで、練習の質は大きく高まると小林氏は述べました。

このフィードバックをする場合には、内的なフィードバックや外的なフィードバックが挙げられます。

自分自身で振り返ってもらう場合や、スポーツコーチ自身が選手に対してフィードバックするでしょう。

このフィードバックをする際には、「正しい方法で褒める」ということが重要です。

正しい方法で褒めて練習の質を高めるための具体的なやり方

正しい方法で褒める5) ためには、下記のようなポイントを押さえる事が重要です。

- 結果ではなく努力や取り組みを褒める

- 具体的に褒める

- 人前で褒めない

- 理由があるときだけ褒める

努力や取り組みを褒めることは選手のやる気を高めます。

具体的に褒めることによって、さらに効果的なフィードバックを行うことが出来ます。

また、あえて人前で褒めないことで、選手が褒められることだけを求めるのを防ぎます。

また、理由があって褒めるからこそ、選手に喜びを与える事ができます。

このように褒めるテクニックをうまく用いる事によって、フィードバックが効果的になり、練習の質を高めることができます。

実施した目標設定とパフォーマンスの差を確認して練習の質を高める

練習の質を高めるために実施した目標設定と、実際のパフォーマンスの差を確認することは、次の大会へ向けての準備として重要であると小林氏は述べていました。

目標と結果の差を評価することによって、次の課題が明確になり、次の目標設定が可能になります。

このようなサイクルを回すことが、練習の質を高めるためには効果的であると小林氏は講演を締めました。

まとめ

練習の質と量は二極化して語ることではありません。

しかし、実際に現場では1万時間の法則がよく知られていたりして、練習の量について語られることが多いです。

しかしながら、アメリカのNCAAには20時間ルールが存在し、ある程度の質を担保しなければ、チームを勝利に導くことはできません。

加えて、日本の部活動においても週1回の休息日が必須化するなど、今後の日本におけるスポーツでも質を担保しなければならない現状になりつつあります。

練習の質を高めるためには、限界的練習法があり、本講演では、具体的な目標設定にフォーカスして説明されました。

目標設定は、チームの生産性を高めます。

SMARTSな目標設定は、目標設定の質を高めます。

また、目標に対するリスクマネジメントを行うことによって、目標達成に向けてスムーズに実行に移すことができます。

またコーチとして、褒めるフィードバックを行うことで、練習の質を高めて選手の上達をうながします。

最後に実施した目標設定とパフォーマンスの差を確認して、次の目標設定を行うというサイクルを踏むことによって、練習の質がらせん状に高まると小林氏は締めくくりました。

本記事を参考にして練習の質について考えてみてはいかがでしょうか。

参考文献

1) アンダース・エリクソン.(2016).超一流になるのは才能か?努力家?.文藝春秋.

2) スポーツ庁(2018).部活動の在り方に関する総合的なガイドライン htttp://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/toushin/1402678.htm (最終閲覧日:2018年7月28日)

3) Gary P. Latham &Edwin A. Locke Locke(2007). New Developments in and Directions for Goal-Setting Research. European Psychologist,Vol. 12(4):290–300

4) Weinberg, Robert S., and Daniel S. Gould.(2014).Foundation of exercise and sports psychology.Human Kinetics.

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す