今回インタビューさせて頂いたのは、慶應義塾體育會蹴球部S&Cディレクター、日本代表 サンウルブズ アシスタントS&C(ストレングス&コンディショニング)コーチの太田千尋さん。

太田さん自身がどのようなことを考えてトレーニングメニューを組んでいるのか、また高校生にやってほしいこと、さらにはラグビーの人間教育の可能性にまで、話題は多岐に渡ります。

もっと戦略的にトレーニングメニューを組みたいと思っている指導者の方々や、正しい知識を得て周りのライバルの一歩先へ行きたい高校生、必見です!

トレーニングの三つの要素

ーートレーニングメニューを組む時に、どんなことを考えているのですか?

意識しているのは、インテンシティとテクニックとコンピテンシーのバランスが、その練習はどうなっているのかという点です。私は主にインテンシティの部分でヘッドコーチと議論をしながらリクエストをしています。

インテンシティっていうのは、コンタクトの強度・回数と、ランニングスピード・ボリュームです。年間、月間、週間、日の視点でプランニングをしていって、それぞれの刺激の配分がまんべんなくなるように見ていく必要があります。あと、ハードな練習を3日以上は続けられないですね。

だから、4日目はちゃんとリカバリーをしています。リカバリ―の時には、相当ランニングボリュームを減らすか、むしろ走らせない。スパイクを履かせない時もあります。その代わり、3日間はしっかりやらせます。そこは勘違いしちゃいけない。

ーートレーニングの刺激はどのように測っているのですか?

本当はGPSで測るのが理想です。でもGPSは値段が高いので、全員が装着できない。だから、もしGPSが無かったら、練習時間で測ってもいいし、選手の主観でもいい。

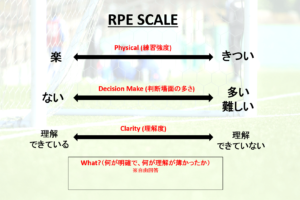

今うち(慶應義塾大学)では、RPEっていう方法で、トレーニングの選手の主観的な強度と、主観的な難しさと、主観的な理解度っていう3つのデータを取っています。練習強度は練習がきつかったかどうか、そして、状況判断の難しさがどれだけあったか、実際にそれをどれだけ理解できていたかの3つです。

難しさがあって、いろいろ考えさせられて、でも理解できていたっていうのはベストですよね。でも逆に難しすぎて理解できていないっていうのは、分解してあげないといけない。

ーーでは、普段とは違う合宿の時などはどのようにインテンシティをコントロールしているのですか?

そもそも、それぞれの合宿は目的が異なるから、そこを明確にしないといけない。目的を定めて、そこに100%集中して注いであげる。そうじゃなくて、ただ単に練習のきつさに自己満足して、けが人が増えて…というのが今までの合宿です。

もしスキルアップを目的にするのなら、合宿だからと言って毎日朝から晩までハードな練習していたら、普段以上に疲れて、普段試合をする体力レベルより相当落ちた状態でスキルをやるわけだから、スキル自体が別物になってしまう。そうすると意味がない。だから、普段の練習と変わらないことを長い期間やっていく。

ーーコンピテンシーを鍛えることに重点を置いた練習はどのようなものなのでしょうか?

コンピテンシー、いわゆる人間力を鍛えるには、非日常のことをやる必要があります。

例えば、今の4年生が1年生の時の冬の合宿で、1週間奄美大島に行ったんですよ。そこでなにするかといったら、ラグビーボール使わずにひたすら追い込む。いきなり叩き起こされて…とか、いきなりバスを降ろされて、地図だけ渡されて何時にここ集合…とか、自分で飯作れ…とかね(笑)

非日常的な事を経験させることで、想像力やチームワークが育てられるんです。

人間力が変わればプレー中の志向が変わる

――「人間力」を育てるためにどんなことを意識していますか?

常に言っていたのは、“できない理由を探すより、できる理由を探せ”と。今から何時にここ集合しようと言われたときに、「えっ!?そんなん無理じゃね??」ってなるんだよと(笑)

そんなことを思ってる暇があったら、「どうやったらできるか」を考えろと言っています。それが、プレー中に短時間の中で思考を変えられるというところに生きてくる。

――実際、奄美大島での合宿を経て、選手にどのような変化があったのですか?

合宿から帰ってきた後に、Aチームと試合させたんですよ。Aチーム対奄美チームみたいな(笑)

そうしたら、ほぼ同点の試合になった。つまり、精神力とチームワークが高まるだけで、ラグビーの結果ってこれだけ変わる。それを選手たちが自ら証明したんです。

――凄いですね…。では、ラグビーを通した人間教育という視点で、伝えたいことはありますか?

やはり、当たり前のことを当たり前以上にできる選手は活躍している。社会に出ても頑張れる。じゃあ当たり前のことって何なのか?「気づき」だと思います。

例えば、ごみが落ちていたら拾うとか、汚れていたらサッと拭くとか。そういう気づいて行動することってすごく大事だし、誰でもできる。ということは、当たり前だってことです。

ラグビーっていうスポーツは、止まらない中で変化に対してどう対応できるかが問われる。ということは、常に変化に気づいて行動することが大事ってことになってくるんです。

高校生の体作りで意識して欲しいこと

――高校生が自分で管理できる範囲で食事に関して意識してほしいことは何ですか?

高校生はやっぱり朝ご飯をしっかり食べないといけないですね。

ラグビーだったらだいたい朝は1500kcalくらい食べるんですけど、普通の高校生ってたぶん500kcalくらいしか食べてない。おにぎり2個で終わりみたいな。それを365日続けたら、そりゃあ違いますよと(笑)

リカバリ―につながる栄養を摂らないってことは、けがにもつながるし、筋肉もつかない。朝ご飯は昼ごはんと同じくらい食べて欲しい。あと、部活をやって帰りが遅くなって晩御飯も遅くなると思います。

本当は夜食を入れたいんだけど、もし入れられなかったら寝る前にヨーグルトとかバナナとかホットミルクを摂って、タンパク質、ビタミンD、カルシウムなどを摂って欲しい。これは今日からでもできますね。

――高校生に欠けがちな栄養素は何かありますか?

たんぱく質。明らかにたんぱく質ですね。お米を食べろ食べろと言われてたくさん食べることが多いけど、実はお米にタンパク質はあんまり含まれていない。

お米は、エネルギーは摂れるけど、筋肉になるような栄養素ではない。だから、たんぱく質は意識的に増やさないといけない。例えば、卵6個や、ヨーグルト500mlを摂ると、だいたい40gのタンパク質が摂れます。

40gっていうと、アスリートが1日に必要なたんぱく質の4分の1から5分の1くらい。それだけでも全然違いますよね。

――確かに合宿の食事の時、ご飯のおかわりはあってもおかずのおかわりはなかったです(笑)

おかずおかわり文化作りたいよね!(笑)

――それいいですね!(笑)具体的に1日何gのたんぱく質を摂るべきですか?

体重1kg当たり2gは最低摂らないといけないですね。

――たんぱく質を摂るうえでプロテインを飲むことが重要になってくると思うのですが、おすすめしたいプロテインの種類はありますか?

練習後はなるべく早く摂取したいから、アミノ酸のほうがいい。そもそもたんぱく質が分解されているから吸収が早いでしょ?うち(慶應義塾大学)でもウエイトの後はアミノ酸を摂っています。

普通の粉のプロテインだと、水とか牛乳とかで割るから、意外とおなかに溜まる。そうするとご飯がちゃんと食べられないということが出てくる。やっぱりご飯を食べることがベースです。

――ありがとうございます。最後に、S&Cの観点から、今の高校生に伝えたいことはありますか?

高校生と大学生の体力比較をすると、まず筋肉量が15キロくらい違う。でも、体重は軽いのに、10mや50mのタイムは大学生より遅い。

だから、今筋肉をつけるのではなく、今伸びる時期の瞬発力、スピードをとにかく伸ばして欲しいです。筋肉がつきやすくなるのは高2の秋くらいから。筋肉をつけるのはそこからで大丈夫です。

子どものやる気を育み大人の想像を超える人を育む~青野祥人さん~

ダブル・ゴール・リーグへの想い~渋川工業高校野球部小泉健太氏~

NZのコーチングのやり方特集!選手の不安を解くための最低限の知識(プロラグビーコーチ松浦大輔氏)

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す