指示待ち人間にイライラしてしまうことはビジネスパーソンであれば感じることが多々あるのではないでしょうか。

指示待ち人間とイライラしている自分の間には、コミュニケーションの方向に課題があるかもしれません。

本記事では、指示待ち人間になってしまう原因とその解決策をスポーツコーチングの観点から解説します。

指示待ち人間とのコミュニケーションは両方通行をこころがける

指示待ち人間に対するコミュニケーションは両方通行をこころがけることが大事です。なぜならば、指示待ち人間とのコミュニケーションが一方的になっている可能性があるからです。

この指示待ち人間は、モチベーションのレベルが低いことも特徴として挙げられます。

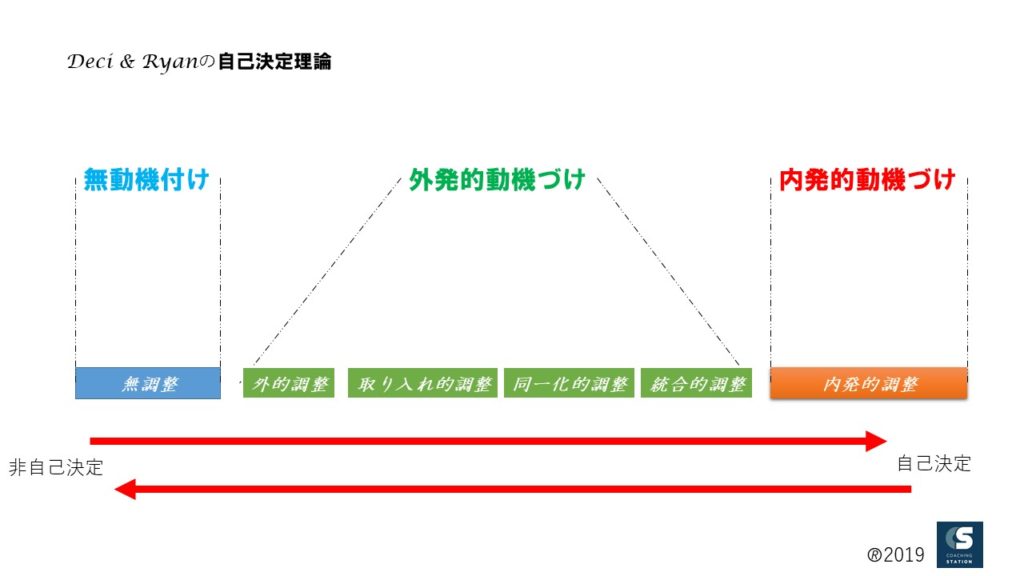

Deciの自己決定理論の中では、無動機から外発的動機づけ、内発的動機づけといったモチベーションがレベルとしてあることが報告されています1)。

つまり、無動機あるいは外発的動機づけを促すコミュニケーションをしてしまっている可能性が高いです。

指示待ち人間は外発的なモチベーションで動く

指示待ち人間は外発的なモチベーションで動きます。指示を与えれば動くものの、指示がないと動くことはできません。

例えば、「〇〇さん、この仕事お願いね。」と指示を出したとします。このお願いはもちろん悪い事ではありませんが、頻繁に仕事をお願いしていると、自ら動いて仕事をするという機会を失ってしまいます。

結果的に外発的モチベーションで動くことが多くなるだけではなく、最終的な評価だけを求めるようになり、仕事の生産性も低くなります。

外発的なモチベーションで動く人の生産性については、既に多くの先行研究の中で報告されており、生産性が一時的に高くなるものの、徐々に低下していくことが分かっています。

例えば、社員に対してモチベーションを高めてもらおうとして何か喜ぶものを渡したとします。

渡した直後は一生懸命働くようになるものの、徐々にそのプレゼントの効果は薄れてしまい、モチベーションを維持することは難しいです。

つまり、指示待ち人間に指示を出すという行為は、指示を出した直後はモチベーション高く働くものの、指示が途切れてしまうとモチベーションが高まらず、結果として「働かない」という状況に陥ってしまうのです。

自発的に仕事をする人間は内発的モチベーションで動く

自発的に仕事をする人間は、内発モチベーションで動きます。内発的モチベーションとは、自らが「〇〇をやりたい」、「〇〇になりたい」と思うモチベーションのことです。

この内発的モチベーションを促進することは、指示待ち人間を解消するだけではなく、仕事の生産性も高めることができます。

内発的モチベーションがもたらす影響は、それだけにとどまらず、Joshua Howard et al.2) の調査結果によれば、他者からの仕事における評価が高く、自己評価も高い、また、仕事における満足度も高く、エンゲージメントも高いことが報告されています。その一方でバーンアウト傾向は低くなることも報告されています。

つまり、内発的モチベーションを高めることは、仕事におけるパフォーマンスも高くなることに加えて、仕事における満足度やエンゲージメントも高く、離職するリスクを抑えることもできます。

ティーチングとコーチングの使い分けが出来ていない

指示待ち人間を育ててしまっている人の特徴として、ティーチングとコーチングの使い分けができていないことが挙げられます。

ティーチングとは、一方的に教えることでありコーチングは、「答えを自分で見つけ出すように導くこと」を指します。

つまり、ティーチングとコーチングの大きな違いは、コミュニケーションの方向にあるのです。

ティーチングとコーチングの使い分け方や、コーチングの基本的な姿勢については下記の記事を参考にしてみてください。

ティーチングからコーチングへ!求められるスポーツ現場の指導とは?

一方的なコミュニケーションは外発的モチベーションを促進する

一方的なコミュニケーションは、指示待ち人間の外発的モチベーションを促進してしまいます。

なぜならば、一方的なコミュニケーションが罰や報酬として指示待ち人間に働いてしまう可能性が高いためです。

一方的なコミュニケーションで具体例を挙げると怒ることや叱ることが挙げられます。

実際に経験がある人も多いかもしれませんが、怠けている人に対して怒ったり叱ったりするとその場では仕事に取り組むものの、また怠け始めるということが起こります。

実は逆もしかりで、褒める行為だけを行っていると、報酬として認知されてしまい褒めたらやるけど褒めなかったらやらないという人材を育成してしまう危険性もあります。

つまり、一方的なコミュニケーションだけではなく、相手のアウトプットを引き出すことも指示待ち人間を解決するためには必要なのです。

指示待ち人間を成長させるにはコーチングも行う必要がある

指示待ち人間を解決するためには、コーチングも行う必要があります。大前提として、最低限のティーチングは必要です。しかしながら、指示待ち人間を主体性のある人材へ成長させるためには、引き出す作業が必要です。

コーチングは指示待ち人間の主体性を育むのに適している

コーチングは指示待ち人間の主体性を育むのに適しています。菅原3)によれば、大学の講義においてアカデミック・コーチング主体型講義を導入後、2か月するとコーチングの意義を理解し、主体性や能動性を発揮するようになったと報告しています。

加えて、大学教授が「学生にやる気がない」という発言において、学生の「やる気」に原因を求めてしまった瞬間に教師の思考はストップしてしまうと指摘しています。

これは非をすべて学生に押し付けて、教師自身の在り方を棚に上げてしまうことであり、やる気を出させるような講義をするべきであると強く主張しています。

つまり、指示待ち人間に対して指示を出さないとやらないやる気のない人を育ててしまっているという自分自身の課題点もあると認識したほうがよいかもしれません。

コーチングのやり方の基本は発問と傾聴

コーチングの具体的なやり方の基本は発問と傾聴です。誤解が多いのはコーチングで一方的にコミュニケーションをとってしまうことで、これはティーチングに当てはまります。

また、発問と傾聴はカウンセリングの基本的な手法ですが、過去のことを主に取り扱うのがカウンセリングの手法で、コーチングは未来のことを主に取り扱います。

カウンセリングとコーチングの違いについては下記の記事を参考にしてみてください。

コーチングとは?カウンセリングとの違いからみるアプローチ方法

まとめ

指示待ち人間にイライラしている人は少なくありません。指示待ち人間とコミュニケーションを取るときは、両方通行のコミュニケーションをこころがけましょう。

なぜならば、指示待ち人間は基本的に外発的モチベーションで動くため、何か言われないとやらない人間が多いからです。

一方で、内発的モチベーションで仕事が出来る人は自ら仕事を進んで行います。なぜならば、仕事をすること自体が楽しいと思っているためです。

指示待ち人間ばかりが周りにいる人は、ティーチングとコーチングの使い分けができていない可能性が高いです。

一方的なコミュニケーションのティーチングは部下の外発的動機づけを促進してしまいます。一方でコーチングは、指示待ち人間の主体性を向上させるため、必然的に内発的モチベーションが高まり、率先して仕事をするようになるでしょう。

コーチングの具体的なやり方としては、発問と傾聴です。教え込むのではなく、引き出したり考えてもらったりする機会を作るということが、指示待ち人間を成長させる一つのきっかけです。

本記事を参考に、指示待ち人間を成長させてみませんか?

引用参考文献

1) Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination. New York: Plenum.

2) Joshua Howard, Marylène Gagné, Alexandre JS Morin, Anja Van den Broeck (2016). Motivation profiles at work: A self-determination theory approach, Journal of Vocational Behavior, 95–96: 74–89.

3)菅原秀幸(2013). アカデミック・コーチングによる大学教育変革の試み:ティーチング主体型講義からコーチング主体型講義への進化,開発論集, 92, 1-13.

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

コメントを残す