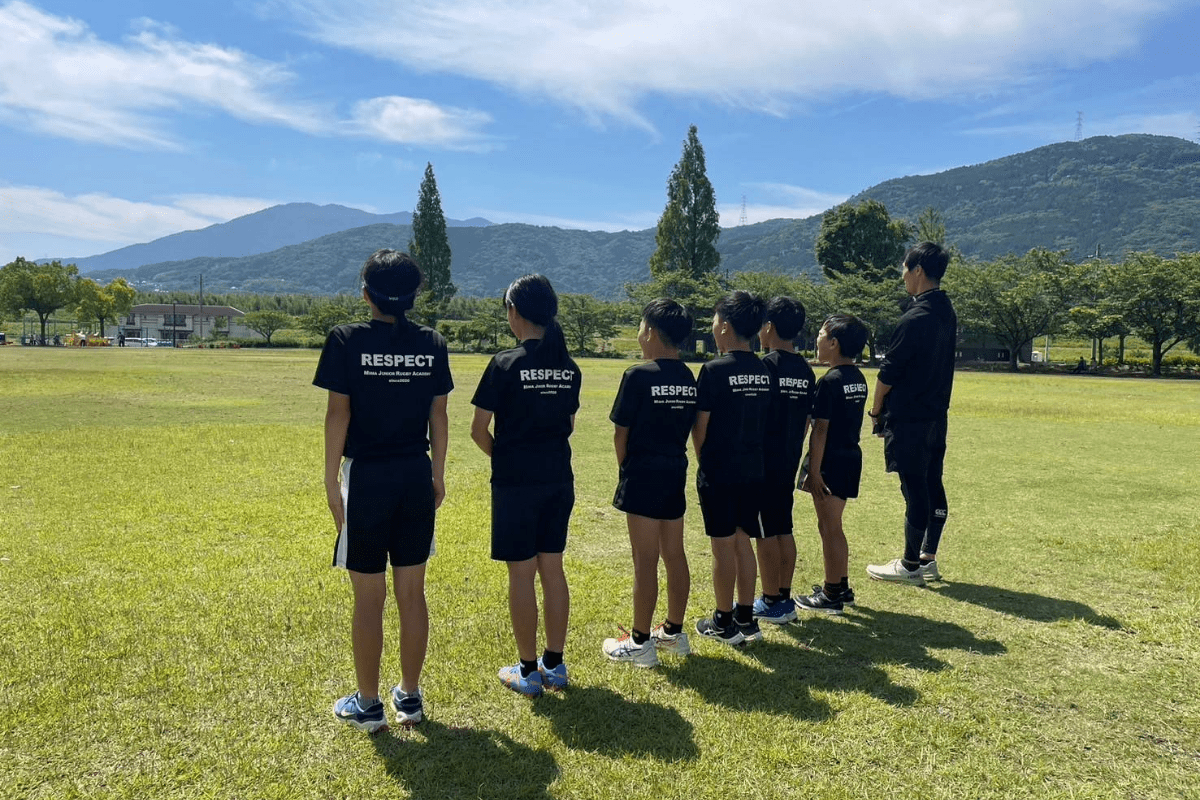

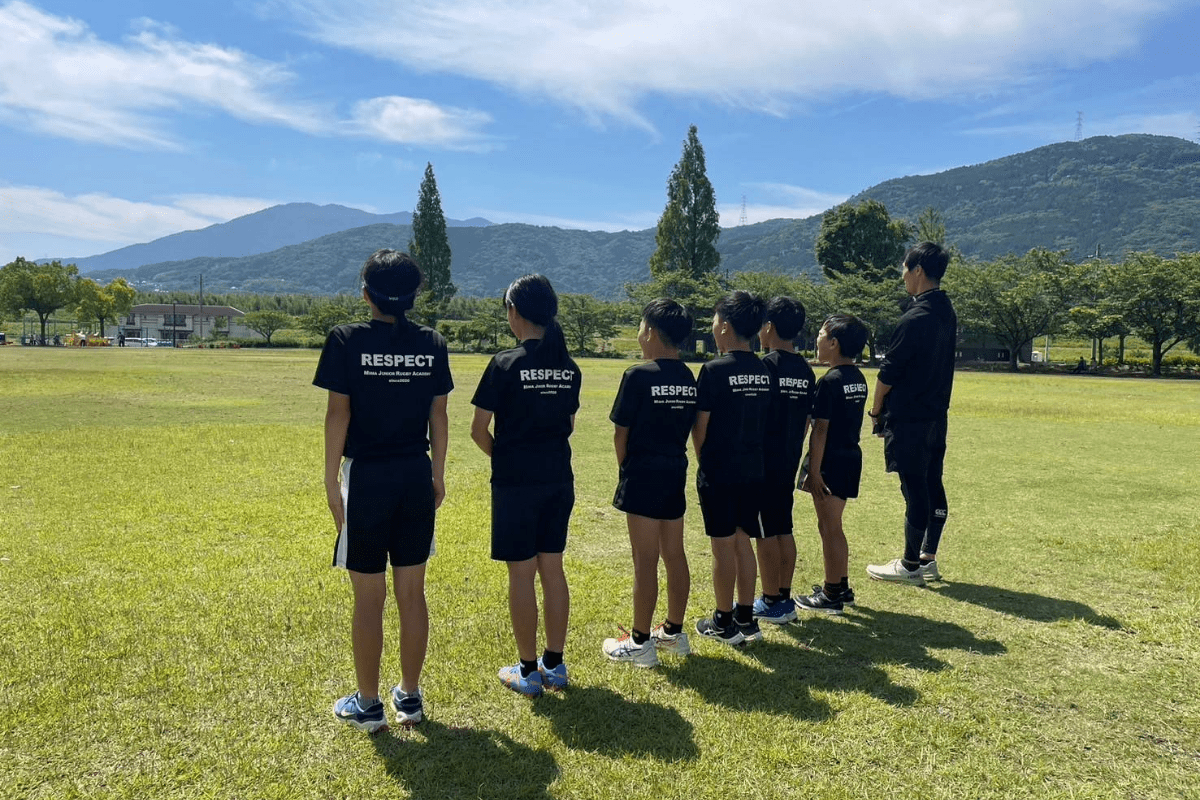

美馬ジュニアラグビーアカデミーは、徳島県ラグビーフットボール協会・普及事業の一つとして立ち上げられた小学生と中学生を対象としたラグビー教室です。2020年に総合型地域スポーツクラブ(あなぶきスポーツクラブ)と連携し活動をスタート。

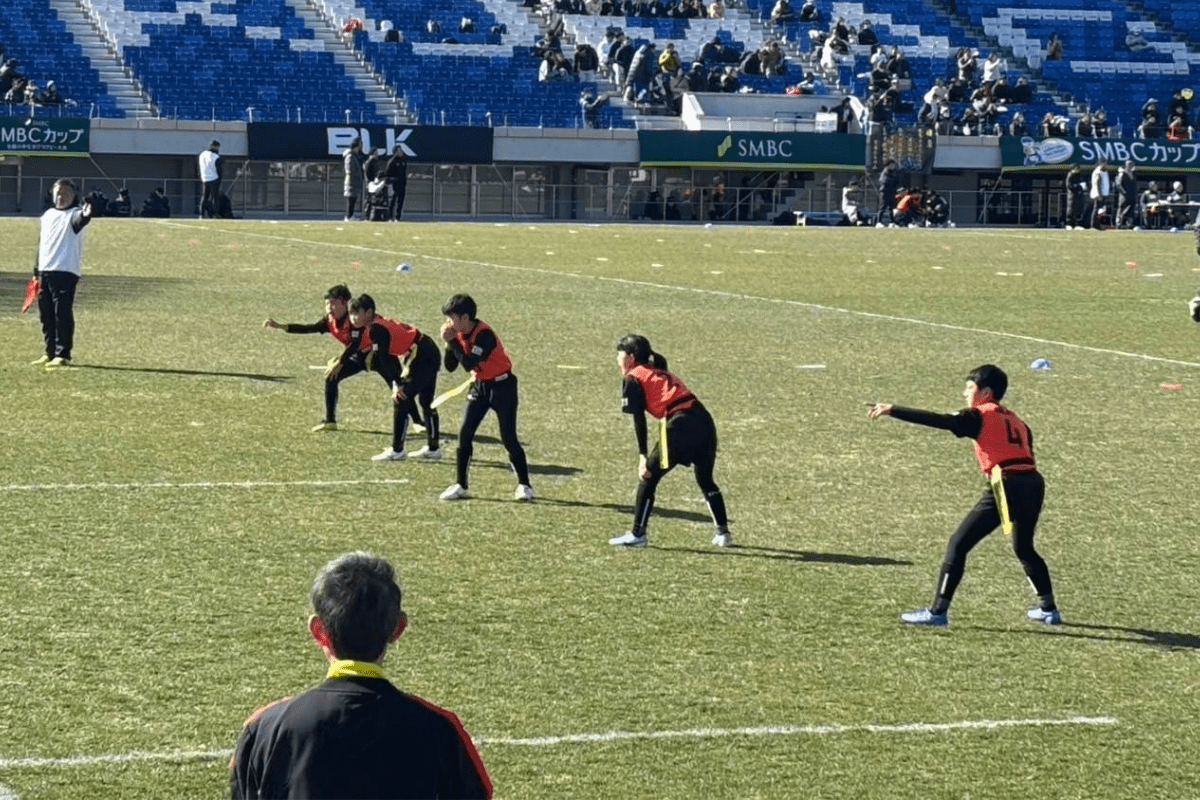

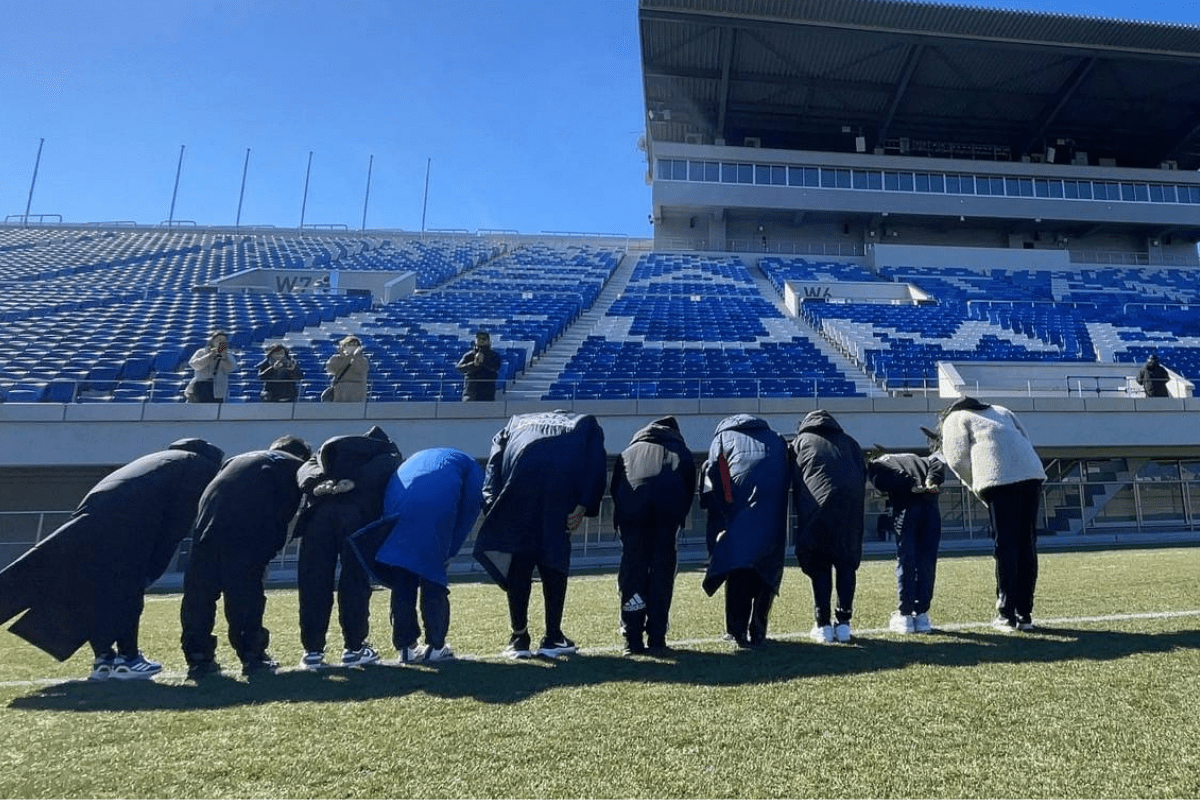

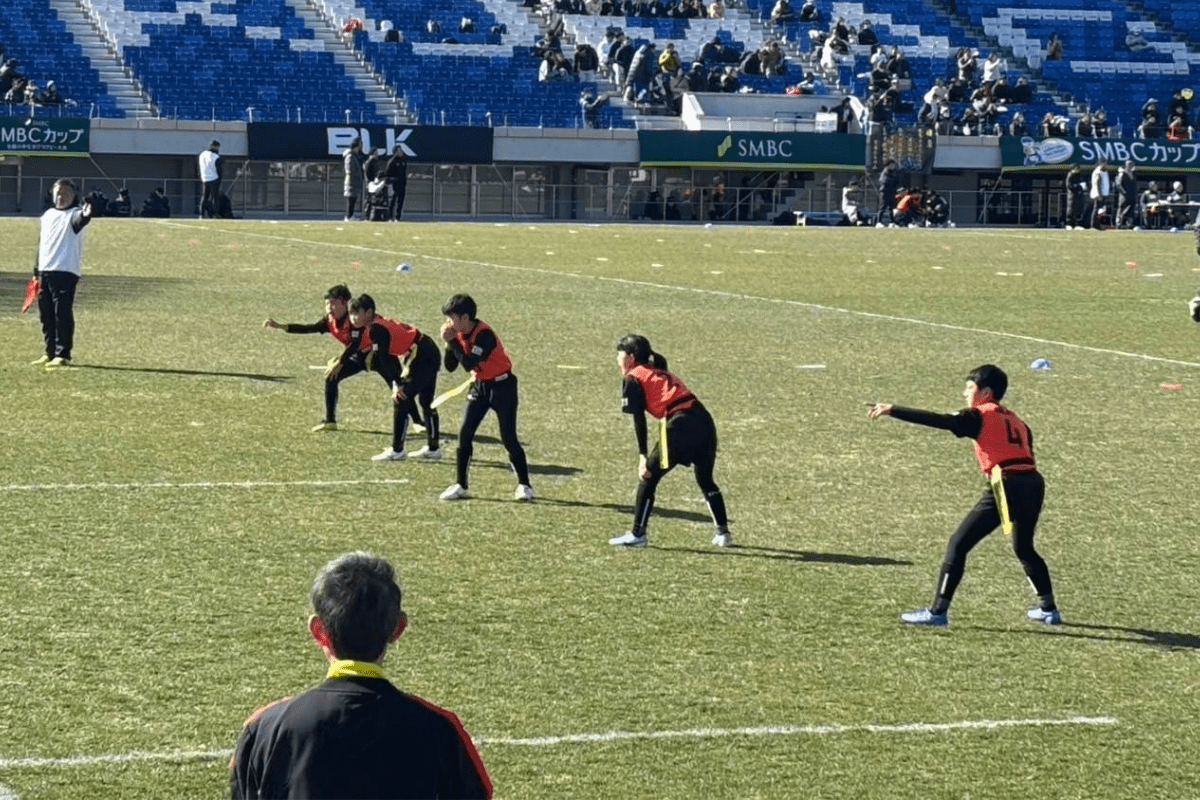

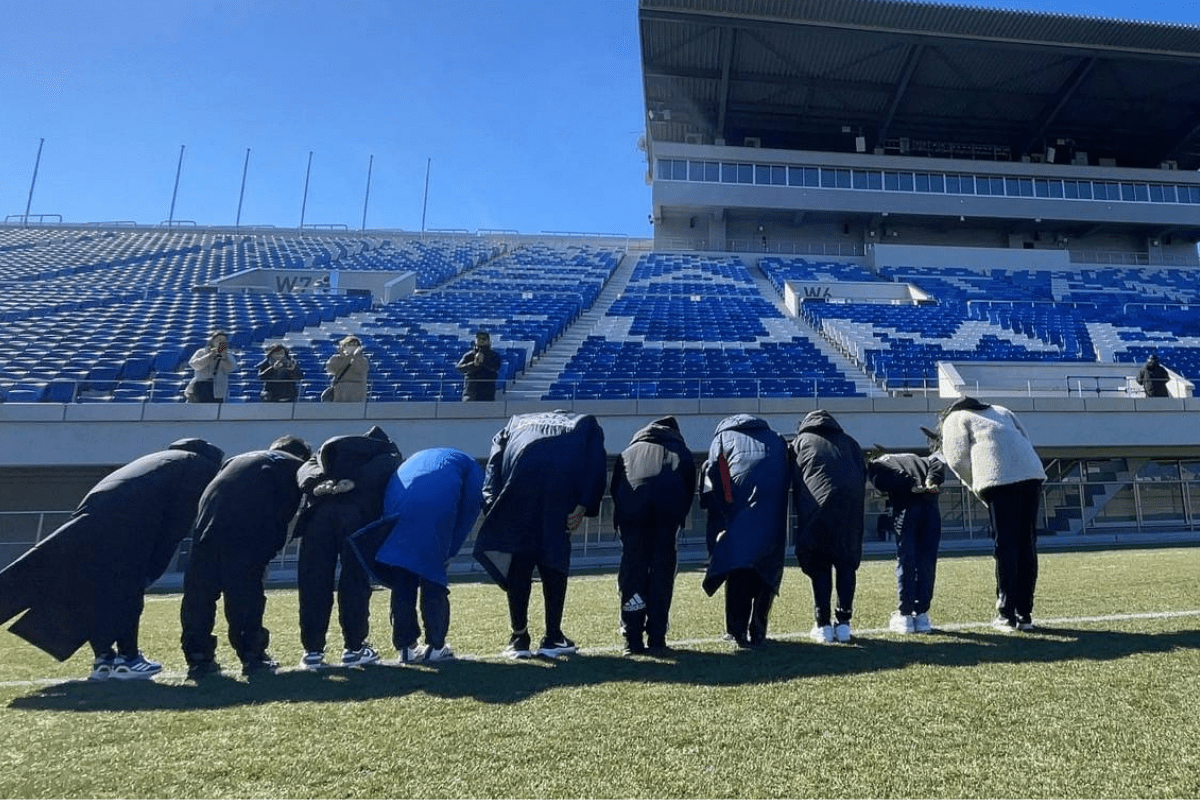

2023年には、タグラグビーのチーム活動として美馬グランツを創設。チーム立ち上げからわずか2年で2025年2月23日(日)と24日(月)に開催された「SMBCカップ第21回全国小学生タグラグビー大会 全国大会」に出場を果たしました。

ここでは、美馬グランツが全国大会に出場することになった取り組みとチームへの想いについて代表の村岡陽平氏を取材しました。

ラグビー文化を広める美馬グランツのはじまり

ダブル・ゴール・コーチングとの出会いと実践

参考記事:スポーツ・インテグリティとは?選手としての高潔さや品位な人の資質を高めるために

チーム文化を育む美馬グランツの具体的な取り組み

美馬グランツの全国大会出場への道のりと石塚賞受賞

参考記事:ダブル・ゴール・コーチング セミナーvol.2『チーム文化の創造』レポート

美馬グランツのチーム文化とユーススポーツの未来

美馬ジュニアラグビーアカデミー代表

村岡 陽平(むらおか ようへい)

小学校教員。脇町高校でラグビーをはじめる。ポジションはフランカー。鳴門教育大学・保健体育科コースに進学後、運動生理学ゼミで安全で効果的な運動処方のあり方について学ぶ。2012年から脇町ラグビースクールでコーチを始める。2014年日本ラグビーフットボール協会が主催する「放課後ラグビープログラム」への参加をきっかけに小・中学生を対象とした平日ラグビー教室を開始。2020年から「美馬ジュニアラグビーアカデミー」を創設し、ラグビーを通じてチームスポーツの魅力や価値の発信にチャレンジしている。

参考記事:ラグビー日本対アイルランド戦に学ぶ!尊敬の心がもたらすパワー

参考記事:子どものミライをともにつくる組織運営~流山GREAT HAWKSの取り組み前編~

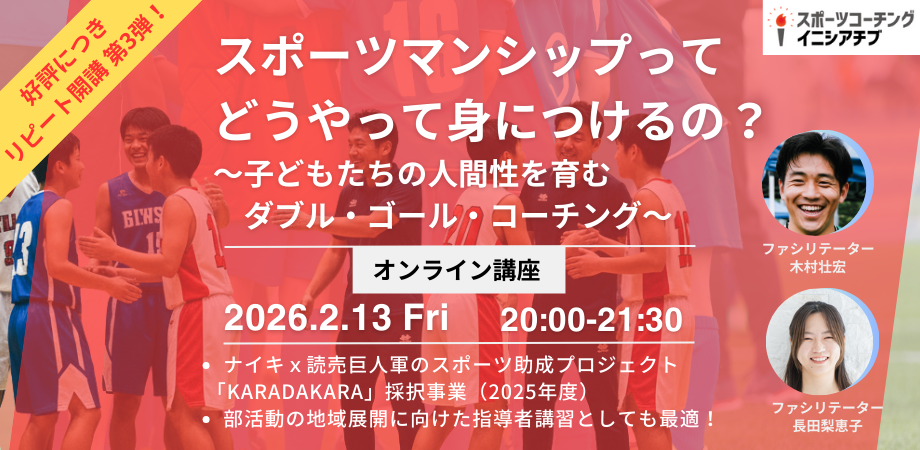

スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。

答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。

主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。

開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。

ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。

このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。

このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。

エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン

第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの

第2章:ダブル・ゴール・コーチ®

第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング

第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット

第5章:スポーツ選手の感情タンク

第6章:感情タンク実践ツールキット

第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意

第8章:試合への敬意の実践ツールキット

第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)

第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する

本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!

子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。

一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。

ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)

ーーーーー

数えきれないほど叩かれました。

集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。

血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……

(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)

・殴る、はたく、蹴る、物でたたく

・過剰な食事の強要、水や食事の制限

・罰としての行き過ぎたトレーニング

・罰としての短髪、坊主頭

・上級生からの暴力·暴言

・性虐待

・暴言

暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。

日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。